Mon père, dont le bien était médiocre, avait cinq fils, j’étais le troisième; il m’envoya au collège d’Emmanuel, a Cambridge, à l’âge de quatorze ans. J’y demeurai trois années, que j’employai utilement ; mais la dépense de mon entretien au collége étant trop grande, on me mit en apprentissage sous M. Jacques Bâtes, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai quatre ans.

Bientôt après mon retour, j’eus, à la recommandation de mon bon maître, l’emploi de chirurgien sur l’Hirondelle, où je restai trois ans et demi, sous le capitaine Abraham Panell ; je fis, pendant ce temps-là, des voyages du Levant. A mon retour, je résolus de m’établir à Londres; M. Bates m’encouragea à prendre ce parti et me recommanda à ses malades, et bientôt après j’épousai mademoiselle Marie Burton, seconde fille de M. Édouard Burton. Après avoir attendu trois années et espéré en vain que mes affaires s’amélioreraient, j’acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Prichard, prêt à monter l’Antelope et à partir pour la mer du Sud.

Il est inutile d’ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers : c’est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes-Orientales, nous essuyâmes une tempête. Le temps étant noir, les matelots aperçurent un roc qui n’était éloigné du vaisseau que de la longueur d’un câble; mais le vent était si fort que nous fûmes poussés directement contre l’écueil, et que nous échouâmes immédiatement. Six de l’équipage, dont je faisais partie, s’étant jetés à propos dans la chaloupe, et trouvèrent le moyen de se s’éloigner du vaisseau et du roc. Mais bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord.

Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, mais je crois qu’ils périrent tous ; pour moi, je nageai à l’aventure, et fus poussé vers la terre par le vent et la marée ;enfin mon pied toucha le sable dans l’eau et je rejoignis la plage. Je fis ensuite environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison ni aucun habitant. La fatigue, la chaleur m’incitèrent à dormir et je me couchai sur l’herbe, qui était très-fine, et je fus bientôt enseveli dans un profond sommeil qui dura neuf heures. Au bout de ce temps-là, m’étant éveillé, j’essayai de me lever; mais ce fut en vain. Je m’étais couché sur le dos ; je trouvai mes bras et mes jambes attachés à la terre, de l’un et de l’autre côté, et mes cheveux attachés de la même manière.

Je ne pouvais que regarder en haut. J’entendis un bruit confus autour de moi, mais, dans la posture où j’étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche, et avançant doucement sur ma poitrine, monter presque jusqu’à mon menton. Quel fut mon étonnement, lorsque j’aperçus une petite figure de créature humaine, haute tout au plus de six pouces, un arc et une flèche à la main !

J’en vis en même temps au moins quarante autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles, que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur. Néanmoins, ils revinrent bientôt, et un d’eux eut la hardiesse de s’avancer si près, qu’il fut en état de voir entièrement mon visage. Enfin, faisant des efforts pour me libérer, j’eus le bonheur de rompre les cordons ou fils, et d’arracher les chevilles. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit, en sorte que je me trouvai en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. Alors les insectes humains se mirent en fuite, et poussèrent des cris très-aigus.

Quand ces gens eurent remarqué que j’étais tranquille, j’entendis un bruit pendant plus d’une heure, comme des gens qui travaillaient. Enfin, tournant un peu ma tête de ce côté-là, je vis un échafaud élevé de terre d’un pied et demi et une échelle pour y monter, d’où un d’entre eux, qui me semblait être une personne de condition, me fit une harangue assez longue. Je fis la réponse en peu de mots, c’est-à-dire, par un petit nombre de signes, mais je levai la main gauche et les deux yeux au soleil, comme pour le prendre à témoin, que je mourais de faim.

L’Hurgo (c’est ainsi que, parmi eux, on appelle un grand seigneur), m’entendit fort bien. Il descendit de l’échafaud, et ordonna que plusieurs échelles fussent appliquées à mes côtés, sur lesquelles montèrent bientôt plus de cent hommes qui se mirent en marche vers ma bouche, chargés de paniers pleins de viandes. Il y avait des épaules et des éclanches qui semblaient être du mouton, et fort bien cuisinées; mais plus petites que les ailes d’une alouette; j’en avalai deux ou trois d’une bouchée avec six pains. Après avoir mangé je me rendormis.

Tandis que je dormais, l’empereur de Lilliput (c’était le nom de ce pays), ordonna de me faire conduire vers lui.

On fit donc travailler à la hâte cinq mille charpentiers et ingénieurs pour construire une voiture. C’était un chariot élevé de trois pouces, ayant sept pieds de longueur et quatre de largeur, avec vingt-deux roues.

Quand il fut achevé, on le conduisit au lieu où j’étais; mais la principale difficulté fut de m’élever et de me mettre sur cette voiture. Dans cette vue, quatre-vingts perches, chacune de deux pieds de hauteur, furent employées, et des cordes très-fortes, de la grosseur d’une ficelle, furent attachées, par le moyen de plusieurs crochets, aux bandages que les ouvriers avaient ceints autour de mon cou, de mes mains, de mes jambes et de tout mon corps. Neuf cents hommes des plus robustes furent employés à élever ces cordes par le moyen d’un grand nombre de poulies attachées aux perches ; et de cette façon, en moins de trois heures de temps, je fus élevé, placé et attaché dans la machine. Pendant cette manœuvre, je dormais très-profondément. Quinze cents chevaux, chacun d’environ quatre pouces et demi de haut, furent attelés au chariot, et me traînèrent vers la capitale, éloignée d’un quart de lieue. Nous fimes une grande marche le reste de ce jour-là. Le lendemain, au lever du soleil, nous continuâmes notre voyage, et nous arrivâmes à cent toises des portes de la ville, sur le midi. L’empereur et toute sa cour sortirent pour nous voir.

A l’endroit où la voiture s’arrêta, il y avait un temple ancien, estimé le plus grand de tout le royaume. Il fut résolu que je serais logé dans ce vaste édifice. De chaque côté de la porte, il avait une petite fenêtre élevée de six pouces. A celle qui était du côté gauche, les serruriers de l’empereur attachèrent quatre-vingt-onze chaînes, semblables à celles qui sont attachées à la montre d’une dame d’Europe; elles furent par l’autre bout attachées à ma jambe gauche. En face de ce temple, il y avait une tour d’au moins cinq pieds de haut : c’était là que l’empereur devait monter avec plusieurs des principaux seigneurs de sa cour, pour avoir la commodité de me regarder à son aise. On ne peut imaginer le bruit et l’étonnement du peuple, quand il me vit debout et me promener.

L’empereur, à cheval, s’avança un jour vers moi, ce qui aurait pu lui coûter cher. A ma vue, son cheval étonné se cabra; mais ce prince, qui est un cavalier excellent, se tint ferme sur ses étriers. Sa Majesté, après avoir mis pied à terre, me considéra de tous côtés avec une grande admiration.

L’impératrice, les princes et princesses du sang s’assirent à quelque distance dans des fauteuils.

Au bout de deux heures, la cour se retira, et on me laissa une forte garde, pour empêcher l’impertinence de la populace. Quelques-uns d’entre eux eurent l’effronterie et la témérité de me tirer des flèches, dont une faillit me crever l’œil gauche : mais le colonel fit arrêter six des principaux délinquants, et jugea que la meilleure peine à leur faute était de me les livrer, liés et garrottés. Je les pris donc dans ma main droite, et en mis cinq dans la poche de mon justaucorps; et à l’égard du sixième, je feignis de le vouloir manger tout vivant. Le pauvre petit homme poussait des hurlements horribles, et le colonel avec ses officiers étaient fort en peine, surtout quand ils me virent tirer mon canif. Mais je fis bientôt cesser leur frayeur; car, avec un air doux et humain, coupant promptement les cordes dont il était garrotté, je le mis doucement à terre et il prit la fuite. Je traitai les autres de la même façon, les tirant successivement l’un après l’autre de ma poche.

.Je remarquait avec plaisir que les soldats et le peuple avaient été très-touchés de cette action d’humanité.

Les premiers mots que j’appris dans la langue de Lilliput furent pour faire savoir à l’empereur l’envie que j’avais qu il voulût bien me rendre ma liberté. Sa réponse fut qu’il fallait attendre encore un peu de temps.

L’empereur, ayant un jour donné ordre à une partie de son armée de se tenir prête, voulut se réjouir d’une façon très-singulière. Il m’ordonna de me tenir debout, les deux pieds aussi éloignés l’un de l’autre que je les pourrais étendre commodément. Ensuite il commanda à son général de ranger les troupes en ordre de bataille et de les faire passer entre mes deux jambes, l’infanterie par vingt-quatre de front, et la cavalerie par seize, tambours battant, enseignes déployées. Ce corps était composé de trois mille hommes d’infanterie et de mille de cavalerie.

J’avais présenté ou envoyé tant de mémoires et de requêtes pour ma liberté, que Sa Majesté, à la fin, proposa l’affaire, premièrement au conseil des dépêches, et puis au conseil d’État, et l’acte suivant fut rédigé.

« Sa très-haute Majesté propose à l’homme Montagne les articles suivants, lesquels, pour préliminaire, il sera obligé de ratifier par un serment solennel.

« 1. L homme Montagne ne sortira pas de nos vastes États sans notre permission scellée du grand sceau.

« 2. Il ne prendra point la liberté d’entrer dans notre capitale sans notre ordre exprès, afin que les habitants soient avertis deux heures auparavant de se tenir enfermés chez eux.

« 3. Ledit homme Montagne bornera ses promenades à nos principaux grands chemins, et se gardera de se promener ou de se coucher dans un pré ou pièce de blé.

« 4. Il sera notre allié contre nos ennemis de l’ile de Blefuscu, et fera tout son possible pour faire périr la flotte qu’ils arment actuellement pour débarquer sur nos terres.

« 5. Après avoir fait le serment d’observer les articles ci-dessus énoncés, ledit homme Montagne aura une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-huit cent soixante de nos sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale et autres marques de notre faveur. »

Je prêtai le serment, et signai tous ces articles avec une grande joie.

L’empire de Blefuscu est une île située au nord-est de Lilliput, dont elle n’est séparée que par un canal qui à 400 toises de large. Je ne l’avais pas encore vu, et sur l’avis d’une descente projetée, je me gardais bien de paraître de ce côté-là, de peur d’être découvert par quelques-uns des vaisseaux de l’ennemi.

Je fis part à l’empereur d’un projet que j’avais formé pour me rendre maître de toute la flotte des ennemis.

Je m’en allai secrètement vers la côte, et, me couchant derrière une colline, je tirai ma lunette et vis la flotte de l’ennemi, composée de cinquante vaisseaux de guerre et d’un grand nombre de vaisseaux de transport. M’étant ensuite retiré, je donnai ordre de fabriquer une grande quantité de câbles, les plus forts qu’on pourrait, avec des barres de fer. Je triplai le câble pour le rendre encore plus fort, et, pour la même raison, je tortillai ensemble trois des barres de fer, et attachai à chacune un crochet. Je retournai à la côte, et mettant bas mon justaucorps, mes souliers, puis j’entrai dans la mer. Je marchai d’abord dans l’eau avec toute la vitesse que je pus, et ensuite je nageai au milieu jusqu’à ce que j’eusse trouvé pied. J’arrivai à la flotte en moins d’une demi-heure.

Les ennemis furent si frappés à mon aspect, qu’ils sautèrent tous hors de leurs vaisseaux et s’enfuirent à terre : Je pris alors mes câbles, et, attachant un crochet au trou de la proue de chaque vaisseau, je passai mes câbles dans les crochets. Je tirai aisément les plus gros vaisseaux, et les entraînai avec moi.

Les Blefuscudiens, qui n’avaient point d’idée de ce que je projetais, furent également surpris et confus ; mais quand ils me virent entraîner toute la flotte à la fois, ils jetèrent des cris de rage et de désespoir.

L’empereur et toute sa cour étaient sur le bord de la mer, attendant le succès de mon entreprise. Ils voyaient de loin avancer une flotte sous la forme d’un grand croissant ; mais comme j’étais dans l’eau jusqu’au cou, ils ne s apercevaient pas que c’était moi qui la conduisait vers eux.

L’empereur crut donc que j’avais péri, et que la flotte de l’ennemi s’approchait pour faire une descente. Mais ses craintes furent bientôt dissipées ; car, ayant pris pied, on me vit à la tête de tous les vaisseaux, et on m’entendit crier d’une voix forte : Vive le très-puissant empereur de Lilliput ! Ce prince, à mon arrivée, me donna des louanges infinies, et sur-le-champ me fit nommé nardac, ce qui est le plus beau titre d’honneur parmi eux.

Sa Majesté me pria de prendre des mesures pour amener dans ses ports les autres vaisseaux de l’ennemi. L’ambition de ce prince ne lui faisait prétendre rien moins que de se rendre maître de tout l’empire de Blefuscu, de le réduire en province de son empire, et de le faire gouverner par un vice-roi. Mais je tâchai de le détourner de ce dessein par plusieurs raisonnements fondés sur la politique et sur la justice ; et je protestai hautement que je ne serais jamais l’instrument dont il se servirait pour opprimer la liberté d’un peuple libre, noble et courageux.

Cette déclaration était si opposée aux projets de Sa Majesté impériale, qu’il ne put me le pardonner.

Environ trois semaines après mon expédition éclatante, il arriva une ambassade solennelle de Blefuscu avec des propositions de paix. Le traité fut bientôt conclu à des conditions très avantageuses pour l’empereur.

Après la conclusion du traité, Leurs Excellences étant averties secrètement des bons offices que j’avais rendus à leur nation, par la manière dont j’avais parlé à l’empereur, me rendirent une visite en cérémonie. Ils m’invitèrent, au nom de leur maître, à passer dans son royaume. Je les remerciai, et les priai de me faire l’honneur de présenter mes très-humbles respects à Sa Majesté blefuscudienne. Je promis de me rendre auprès de sa personne royale avant que de retourner dans mon pays.

Peu de jours après, je demandai à l’empereur la permission de faire mes compliments au grand roi de Blefuscu; Il me répondit froidement qu’il le voulait bien.

J’eus occasion de rendre à Sa Majesté impériale un service très-signalé. Je fus un jour réveillé sur le minuit par les cris d’une foule de peuple assemblée à la porte de mon hôtel. Certaines personnes de la cour de l’empereur, s’ouvrant un passage à travers la foule, me prièrent de venir incessamment au palais, où l’appartement de l’impératrice était en feu. Je me levai à l’instant et me transportai au palais, où j’eus le bonheur d’éteindre le feu.

J’ignorais si l’empereur me saurait gré du service que je venais de lui rendre ; car, par les lois fondamentales de l’empire, c’était un crime capital et digne de mort de faire de l’eau dans le palais impérial. Le conseil s’assembla, et je fus condamné à avoir les yeux crevés. Enfin je pris une résolution. Ayant eu ci-devant la permission de Sa Majesté impériale de me rendre auprès du roi de Blefuscu, je m’avançai vers la côte de l’île où était la flotte.

Je me saisis d’un gros vaisseau de guerre, j’attachai un câble à la proue, et, levant les ancres, je me déshabillai, mis mon habit avec ma couverture, que j’avais apportée sous mon bras, sur le vaisseau, puis, le tirant après moi, tantôt guéant, tantôt nageant, j’arrivai au port royal de Blefuscu, où le peuple m’avait attendu longtemps. On m’y fournit deux guides pour me conduire à la capitale, qui porte le même nom. Je les tins dans mes mains jusqu’à ce que je fusse arrivé à cent toises de la porte de la ville, et je les priai de donner avis de mon arrivée et de faire savoir que j’attendais les ordres de Sa Majesté. Je reçus réponse que Sa Majesté, avec toute la maison royale, venait pour me recevoir. Je m’avançai cinquante toises ; le roi et sa suite descendirent de leurs chevaux, et je n’aperçus pas qu’ils eussent peur de moi. Je dis à Sa Majesté que j’étais venu suivant ma promesse, et avec la permission de l’empereur mon maître, mais sans parler de ma disgrâce.

Trois jours après mon arrivée, me promenant par curiosité vers la côte de l’île qui regarde le nord-est, je découvris, à une demi-lieue de distance dans la mer, quelque chose qui me sembla être un bateau renversé. Je tirai mes souliers, et, allant dans l’eau, je vis que l’objet s’approchait et je connus alors que c’était une chaloupe.

Je fus dix jours à faire entrer ma chaloupe dans le port. Je dis au roi que ma bonne fortune m’avait fait rencontrer ce vaisseau pour me transporter à quelque autre endroit, d’où je pourrais retourner dans mon pays natal, je priai Sa Majesté de vouloir bien donner ses ordres pour mettre ce vaisseau en état de me servir.

Au bout d’environ un mois, quand tout fut prêt, j’allai pour recevoir les ordres de Sa Majesté et pour prendre Congé d’elle.

Je chargeai sur ma chaloupe cent bœufs et trois cents moutons, avec du pain et de la boisson à proportion. Je pris avec moi six vaches et deux taureaux vivants, et un même nombre de brebis et de béliers, ayant dessein de les porter dans mon pays pour en multiplier l’espèce. Ainsi préparé, je mis à la voile.

À environ vingt quatre lieues, je découvris un navire. Je mis toutes mes voiles, et au bout d’une demi- heure, le navire m’ayant aperçu, arbora son pavillon. Le navire cargua ses voiles et je le rejoignis. J’étais transporté de joie de voir le pavillon d’Angleterre. Je rencontrai un de mes anciens camarades, nommé Pierre Williams, qui parla de moi en bien au capitaine. Ce galant homme me fit un très bon accueil, et me pria de lui apprendre d’où je venais et où j allais ; ce que je fis en peu de mots : mais il crut que la fatigue et les périls que j’avais courus m’avaient fait tourner la tête ; sur quoi je tirai mes vaches et mes moutons de ma poche, ce qui le jeta dans un grand étonnement, en lui faisant voir la vérité de ce que je venais de lui raconter.

Pendant le peu de temps que je restais en Angleterre, je fis un profit considérable, en montrant mes petits animaux à plusieurs gens de qualité, et avant que je commençasse mon second voyage, je les vendis.

Je ne restai que deux mois avec ma femme et ma famille : la passion insatiable de voir les pays étrangers ne me permit pas d’être plus longtemps sédentaire. Je laissai quinze cents livres sterling à ma femme, je portai le reste de ma fortune avec moi, partie en argent et partie en marchandises, dans la vue d’augmenter mes fonds.

Je dis adieu à ma femme, à mon fils et à ma fille ; et, malgré beaucoup de larmes qu’on versa je montai courageusement sur l’Aventure, vaisseau commandé par le capitaine Jean-Nicolas, de Liverpool.

Nous mîmes à la voile, et notre voyage fut heureux jusqu’au détroit de Madagascar. Mais, étant arrivés au nord de cette île, nous fûmes poussés à l’orient des îles Moluques.

Le 16 juin 1703, un matelot découvrit une grande île ou un continent.

Nous jetâmes l’ancre à une lieue de cette île; notre capitaine envoya douze hommes de son équipage, bien armés, dans la chaloupe, avec des vases pour l’eau, si l’on en pouvait trouver. Je lui demandai la permission d’aller avec eux. Quand nous fûmes à terre, nous ne vîmes ni rivière, ni fontaine, ni aucuns vestiges d’habitants, ce qui obligea nos gens à côtoyer le rivage pour chercher de l’eau fraîche proche de la mer. Pour moi, je me promenai seul ; je ne remarquai qu’un pays stérile. Je commençai à me lasser, et je m’en retournais doucement, lorsque je vis nos hommes sur la chaloupe, qui semblaient s’efforcer, à grands coups de rames, de sauver leur vie, et je remarquai en même temps qu’ils étaient poursuivis par un homme d’une grandeur prodigieuse. Quoiqu’il fût entré dans la mer, il n’avait de l’eau que jusqu’aux genoux, et faisait des enjambées étonnantes ; mais nos gens avaient pris le devant d’une demi-lieue ; le grand homme ne put atteindre la chaloupe. Pour moi, je me mis à fuir aussi vite que je pus.

Je marchai pendant une heure et j’arrivai à l’extrémité d’un champ enclos d’une haie haute au moins de cent vingt pieds; pour les arbres, ils étaient si grands, qu’il me fut impossible d’en estimer la hauteur.

Je tâchais de trouver quelque ouverture dans la haie, quand je découvris un des habitants dans le champ voisin, de la même taille que celui que j’avais vu dans la mer poursuivant notre chaloupe. Il me parut aussi haut qu’un clocher d’église. Je fus frappé d’une frayeur extrême et je courus me cacher dans le blé, d’où je le vis arrêté à une ouverture de la haie, jetant les yeux çà et là et appelant d’une voix plus grosse et plus retentissante que si elle fût sortie d’un porte-voix. Aussitôt sept hommes de sa taille s’avancèrent vers lui, chacun une faucille à la main. Selon les ordres qu’il leur donna, ils allèrent pour couper le blé dans le champ où j’étais couché.

Un des moissonneurs, s’approchant à cinq toises du sillon où j’étais couché, me fit craindre qu’en faisant encore un pas je ne fusse écrasé sous son pied, ou coupé en deux par sa faucille : c’est pourquoi, le voyant près de lever le pied et d’avancer, je me mis à jeter des cris pitoyables et aussi forts que la frayeur dont j’étais saisi me le put permettre. Aussitôt le géant s’arrêta, et, regardant autour et au-dessous de lui avec attention, il m’aperçut enfin. Il me considéra quelque temps avec la circonspection d’un homme qui tâche d’attraper un petit animal dangereux, d’une manière qu’il n’en soit ni égratigné ni mordu. Enfin il eut la hardiesse de me prendre par les deux fesses et de me lever à une toise et demie de ses yeux, afin d’observer ma figure plus exactement. Je devinai son intention, et je résolus de ne faire aucune résistance, quoiqu’il me serrât très-cruellement les fesses. Tout ce que j’osai faire, fut de lever mes yeux vers le soleil, de mettre mes mains dans la posture d’un suppliant, et de dire quelques mots d’un accent très-humble et très-triste, car je craignais à chaque instant qu’il ne voulût m’écraser. Je lui faisais entendre, autant que je pouvais, combien il me faisait de mal par son pouce et par son doigt. Il me parut qu’il comprenait la douleur que je ressentais, car, levant un pan de son justaucorps, il me mit doucement dedans, et aussitôt il courut vers son maître, qui était le même que j’avais vu d’abord dans le champ.

Le laboureur prit un petit brin de paille, environ de la grosseur d’une canne dont nous nous appuyons en marchant, et avec ce brin leva les pans de mon justaucorps, qu’il me parut prendre pour une espèce de couverture que la nature m’avait donnée. Il souffla mes cheveux pour mieux voir mon visage, ensuite il me plaça doucement à terre sur les quatre pattes; mais je me levai aussitôt et marchai gravement, allant et venant, pour faire voir que je n’avais pas envie de m’enfuir.

Le laboureur fut alors persuadé qu’il fallait que je fusse une petite créature raisonnable. Il renvoya ses gens à leur travail, et, tirant son mouchoir de sa poche, il le plia en deux et l’étendit à terre, me faisant signe d’entrer dedans, ce que je pus faire aisément. Il m’emporta chez lui. Là, il appela sa femme et me montra à elle; mais elle jeta des cris effroyables et recula, comme font les femmes en Angleterre à la vue d’un crapaud ou d’une araignée. Cependant, lorsqu’au bout de quelque temps elle eut vu toutes mes manières, et comment j’observais les signes que faisait son mari, elle commença à m’aimer très-tendrement.

Il était environ l’heure de midi, et alors un domestique servit le dîner. Le laboureur, sa femme, trois enfants et une vieille grand’mère composaient la compagnie Lorsqu’ils furent assis, le fermier me plaça à quelque distance de lui sur la table.

La femme coupa un morceau de viande, ensuite elle émietta du pain sur une assiette de bois qu’elle plaça devant moi. Je lui fis une révérence, et, tirant mon couteau et ma fourchette, je me mis à manger; ce qui leur donna un très grand plaisir.

Sur la fin du dîner, la nourrice entra portant entre ses bras un enfant de l’âge d’un an, qui, aussitôt qu’il m’aperçut, poussa des cris. L’enfant, me regardant comme une poupée, criait afin de m’avoir. La mère m’éleva et me donna à l’enfant, qui se saisit bientôt de moi et mit ma tête dans sa bouche, où je commençai à hurler si horriblement, que l’enfant, effrayé, me laissa tomber. Je me serais infailliblement cassé la tête, si la mère n’avait pas tenu son tablier sous moi.

J’étais bien fatigué et j’avais une grande envie de dormir. Ma maîtresse me mit dans son lit et me couvrit avec son mouchoir; deux rats grimpèrent le long des rideaux, et se mirent à courir sur le lit. L’un approcha de mon visage, sur quoi je me levai tout effrayé et mis le sabre à la main pour me défendre. Ces animaux horribles eurent l’insolence de m’attaquer des deux côtés; mais je fendis le ventre à l’un et l’autre s’enfuit.

Bientôt après ma maîtresse entra dans la chambre, et, me voyant tout couvert de sang, elle accourut et me prit dans sa main. Je lui montrai avec mon doigt le rat mort, en souriant et en faisant d’autres signes, pour lui faire entendre que je n’étais pas blessé ; ce qui lui donna de la joie.

Je fus présenté à la reine. Sa Majesté et sa suite furent extrêmement diverties de mes manières. Elle me demanda si je serais bien aise de vivre à la cour. Je répondis humblement que j’étais l’esclave de mon maître; mais que s’il ne dépendait que de moi, je serais charmé de consacrer ma vie au service de Sa Majesté. Elle demanda ensuite à mon maître s’il voulait me vendre. Il fut ravi de la proposition et fixa le prix de ma vente à mille pièces d’or, qu’on lui compta sur-le-champ. Je dis alors à la reine que, puisque j’étais devenu un humble esclave de Sa Majesté, je lui demandais la grâce que Glumdalclitch, qui avait toujours eu pour moi tant d’attention, d’amitié et de soin, fut admise à l’honneur de son service, et continuât d’être ma gouvernante. Sa Majesté y consentit.

La reine donna ordre à son ébéniste de faire une boîte qui pût me servir de chambre à coucher, suivant le modèle que Glumdalclitch et moi nous lui donnerions. Cet homme me fit, en trois semaines, une chambre de bois de seize pieds en carré et de douze de haut, avec des fenêtres, une porte et deux cabinets.

La reine, qui m’entretenait souvent de mes voyages sur mer, cherchait toutes les occasions de me divertir.

Elle me demanda un jour si j’avais l’adresse de manier une voile et une rame, et si un peu d’exercice de ce genre ne serait pas convenable à ma santé. Sa Majesté me dit que, si je voulais, son menuisier me ferait une petite barque et qu’elle me trouverait un endroit où je pourrais naviguer. Le menuisier, suivant mes instructions, dans l’espace de dix jours, me construisit un petit navire avec tous ses cordages. Quand il fut achevé, la reine donna ordre au menuisier de faire une auge de bois longue de trois cents pieds, large de cinquante et profonde de huit, qui fut posée sur le plancher, le long de la muraille, dans une salle extérieure du palais.

Dans cet exercice, il m ‘arriva une fois un accident qui pensa me coûter la vie : un des domestiques, dont la fonction était de remplir mon auge d’eau fraîche, fut si négligent, qu’il laissa échapper de son seau une grenouille très-grosse sans l’apercevoir. La grenouille se tint cachée jusqu’à ce que je fusse dans mon navire; alors, voyant un endroit pour se reposer, elle y grimpa, et le fit tellement pencher que je me trouvai obligé de faire contre poids de l’autre côté pour empêcher le navire de s’enfoncer; mais je l’obligeai, à coups de rames, de sauter dehors.

Il y avait deux ans que j’étais dans ce pays. Au commencement de la troisième année, Glumdalclitch et moi étions à la suite du roi, dans un voyage qu’il faisait. J’étais porté à mon ordinaire dans ma boîte de voyage.

On avait, par mon ordre, attaché un brancard avec des cordons de soie aux quatre coins du haut de la boîte, afin que je sentissent moins les secousses du cheval, sur lequel un domestique me portait devant lui.

Quand nous fûmes arrivés au terme de notre voyage, le roi jugea à propos de passer quelques jours à une maison de plaisance qu’il avait près de la mer. J’eus envie de voir l’Océan. Je fis semblant d’être malade, et je demandai la liberté de prendre l’air de la mer, avec un page à qui j’avais été confié parfois.

Le page me porta donc dans ma boîte, et me mena vers les rochers, sur le rivage de la mer. Je lui dis alors de me mettre à terre, et, levant le châssis d’une de mes fenêtres, je me mis à regarder la mer d’un œil triste.

Je dis ensuite au page que j’avais envie de dormir un peu dans mon brancard, et que cela me soulagerait. Le page ferma bien la fenêtre, de peur que je n’eusse froid : je m’endormis bientôt. Tout ce que je puis conjecturer, c’est que, pendant que je dormais, je me trouvai soudainement éveillé par une secousse violente donnée à ma boîte, que je sentis tirée en haut, et ensuite portée en avant avec une vitesse prodigieuse. Je regardai à travers ma fenêtre, et je ne vis que des nuages. J’entendais un bruit horrible au-dessus de ma tête, ressemblant à un battement d’ailes. Alors je commençai a connaître le dangereux état où je me trouvais, et à soupçonner qu’un aigle avait pris le cordon de ma boîte en son bec, dans le dessein de la laisser tomber sur quelque rocher, et d’en tirer mon corps pour le dévorer.

Au bout de quelques temps, je remarquai que le bruit et le battement d’ailes s’augmentait beaucoup, et que ma boîte était agitée çà et là. J’entendis plusieurs coups violents qu’on donnait à l’aigle, et puis, tout à coup, je me sentis tomber perpendiculairement pendant plus d’une minute, mais avec une vitesse incroyable. Ma chute fut terminée par une secousse terrible, après quoi je fus dans les ténèbres pendant une autre minute, et alors ma boîte commença à s’élever de manière que je pus voir le jour par le haut de mes fenêtres.

Je connus alors que j’étais tombé dans la mer, et que ma boite flottait.

Dans cette déplorable situation, j’entendis, ou je crus entendre du bruit à côté de ma boîte, et bientôt après je commençai à m’imaginer qu’elle était tirée et en quelque façon remorquée; car, de temps en temps, je sentais une sorte d’effort qui faisait monter les ondes jusqu’au haut de mes fenêtres. J’attachai mon mouchoir à un bâton que j’avais, et, le haussant par l’ouverture, je l’agitai dans l’air, afin que si quelque barque ou vaisseau était proche, les matelots pussent conjecturer qu’il y avait un malheureux mortel renfermé dans cette boîte.

Au bout d’une heure, je sentis qu’elle heurtait quelque chose de très dur. Je craignis d’abord que ce ne fût un rocher, et j’en fus très-alarmé. J’entendis alors distinctement du bruit sur le toit de ma boîte, comme celui d’un câble. Ensuite je me trouvai haussé peu à peu, au moins de trois pieds plus haut que je n’étais auparavant; sur quoi je levai encore mon bâton et mon mouchoir, criant au secours. Pour réponse, j’entendis de grandes acclamations qui me donnèrent des transports de joie qui ne peuvent être conçus que par ceux qui les sentent. En même temps j’entendis marcher sur le toit, et quelqu’un appelant par l’ouverture et criant en anglais : Y a-t-il quelqu’un là ? Je répondis : Hélas ! oui. Je suis un pauvre Anglais réduit par la fortune à la plus grande calamité : au nom de Dieu, délivrez-moi de ce cachot. La voix me répondit : « Rassurez-vous, vous n’avez rien à craindre, votre boîte est attachée au vaisseau, et le charpentier va venir pour faire un trou dans le toit et vous tirer dehors. »

Le charpentier vint, et dans peu de minutes il fit un trou au haut de ma boîte, large de trois pieds, et me présenta une petite échelle, sur laquelle je montai. J’entrai dans le vaisseau dans un état très faible.

Notre voyage fut très-heureux, mais j’en épargnerai le journal ennuyeux au lecteur. Je ne sortis pas du vaisseau que nous ne fussions arrivés aux Dunes, environ neuf mois après ma délivrance. J’offris de laisser mes meubles en paiement de mon passage; mais le capitaine protesta qu’il ne voulait rien recevoir. Nous nous dîmes adieu très-affectueusement, et je lui fis promettre de me venir voir à Redriff.

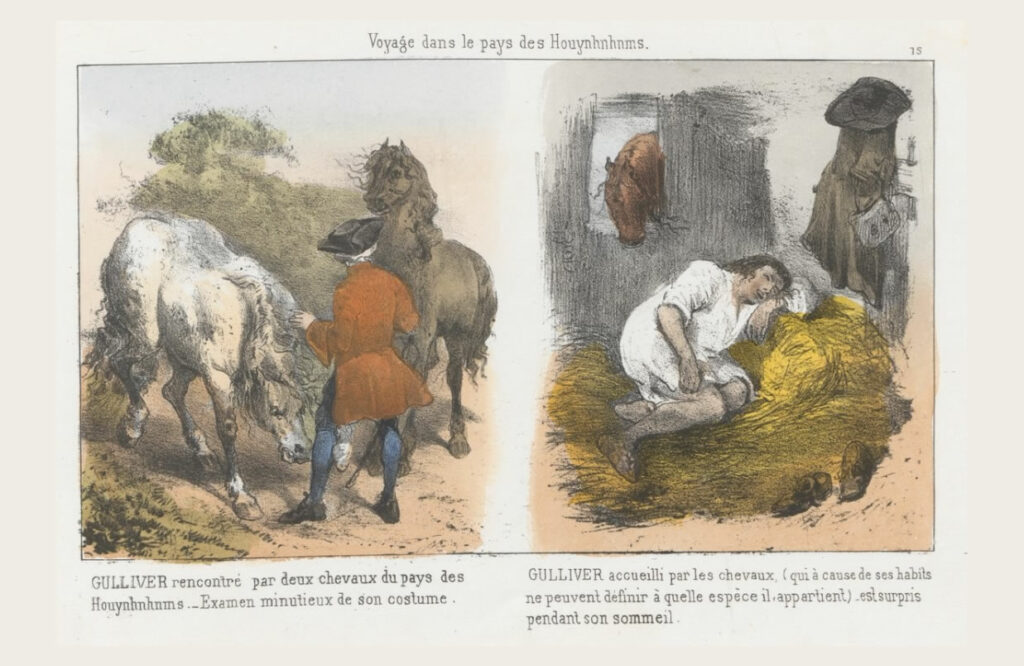

Quand je me rendis à ma maison, que j’eus de la peine à reconnaître, un des domestiques ouvrant la porte, je me baissai pour entrer, de crainte de me blesser la tête : cette porte me semblait un guichet. Ma femme se baissa pour m’embrasser; mais je me courbai plus bas que ses genoux, songeant qu’elle ne pourrait autrement atteindre ma bouche. Ma fille se mit à mes genoux pour me demander ma bénédiction, mais je ne pus la distinguer que lorsqu’elle fut levée, ayant été depuis si longtemps accoutumé à me tenir debout, avec ma tête et mes yeux levés en haut. Je regardai tous mes domestiques, et un ou deux amis qui se trouvèrent dans la maison, comme s’ils avaient été des pygmées et moi un géant. Je dis à ma femme qu’elle avait été trop frugale, car elle s’était réduite elle-même et sa fille presque à rien. En un mot, je me conduisis d’une manière si étrange, qu’ils furent tous de l’avis du capitaine quand il me vit d’abord, et conclurent que j’avais perdu l’esprit, surtout quand je racontai que, dans un de mes voyages, je m’étais arrêté dans une île où les chevaux parlaient et où les hommes étaient privés de la parole et passaient leur vie à traîner les voitures.

Et voici pour finir quelques illustrations des autres voyages que je fis et que je vous raconterai une autre fois.

AJOUTER AUX FAVORIS

Vous avez aimé ce conte? Ajoutez-le à vos favoris et donnez-lui un like en cliquant le coeur:

CATÉGORIES DU CONTE

Tout savoir sur les Contes de Fées

Avec les clés de lecture

Lisez notre page expliquant l’utilité des Contes de Fées, au niveau intellectuel, émotionnels et des valeurs morales.

Comprendre ce que représente chaque archétype de personnage, bon ou mauvais. L’importance des objets, de la magie, des animaux, etc.

Ajoutez votre version, votre audio ou vos images

Ou publiez votre propre conte

Envoyez-nous votre conte original, votre version ou complétez un conte avec vos illustrations ou un enregistrement audio.

Le conteur du futur

Découvrez le Créateur de Contes pour Enfants

Décuplez votre capacité de création d’histoire avec la fée IA mise au service des contes. Vous donnez les idées et il crée pour vous.

D’AUTRES CONTES QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE:

Choisissez votre formule magique

Choisissez l’abonnement qui vous convient et commencez par un essai gratuit

Annuel

1,99 €

par mois, soit 23,80€/an

Économisez 33% !

30 jours d'essai gratuit

Écoutez tous les contes en audios

Créer vos contes par IA

Ajoutez des bruitages et musiques

Télécharger et imprimer en PDF

NOUVEAU SPÉCIAL PROF : Créer des fiches d'exercices de français tous niveaux

Translation and definition in english

Votre liste de favoris

Paiement après les 30 jours d'essai.

Mensuel

2,99 €

par mois, soit 34,88€/an

Sans engagement

14 jours d'essai gratuit

Écoutez tous les contes en audios

Créer vos contes par IA

Ajoutez des bruitages et musiques

Télécharger et imprimer en PDF

NOUVEAU SPÉCIAL PROF : Créer des fiches d'exercices de français tous niveaux

Translation and definition in english

Votre liste de favoris

Paiement après les 14 jours d'essai.

Essai gratuit offert pour découvrir toutes les fonctionnalités. (Vous pouvez annuler avant le premier paiement.)

LE DICTACONTE (BETA)

Instructions

2) Réduisez l’enregistreur pour lire le conte en recliquant sur l’icône en bas de l’écran.

3) Éditez et sauvegardez en recliquant sur en bas.

C'est à vous de lire. Enregistrez-vous!

Vous devez être abonné(e) et connécté(e) pour pouvoir sauvegarder.

Connectez-vous – Abonnez-vous ou tester simplement

Annuel

1,99 €

par mois, soit 23,80€/an

Économisez 33% !

30 jours d'essai gratuit

Écoutez tous les contes en audios

Créer vos contes par IA

Ajoutez des bruitages et musiques

Télécharger et imprimer en PDF

NOUVEAU SPÉCIAL PROF : Créer des fiches d'exercices de français tous niveaux

Translation and definition in english

Votre liste de favoris

Paiement après les 30 jours d'essai.

Mensuel

2,99 €

par mois, soit 34,88€/an

Sans engagement

14 jours d'essai gratuit

Écoutez tous les contes en audios

Créer vos contes par IA

Ajoutez des bruitages et musiques

Télécharger et imprimer en PDF

NOUVEAU SPÉCIAL PROF : Créer des fiches d'exercices de français tous niveaux

Translation and definition in english

Votre liste de favoris

Paiement après les 14 jours d'essai.