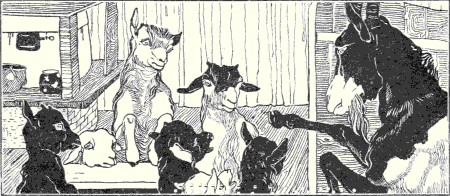

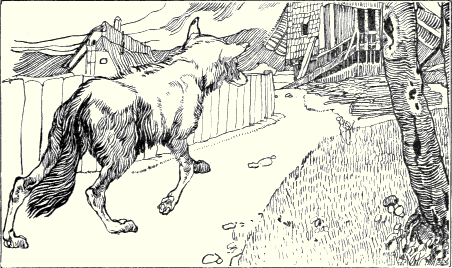

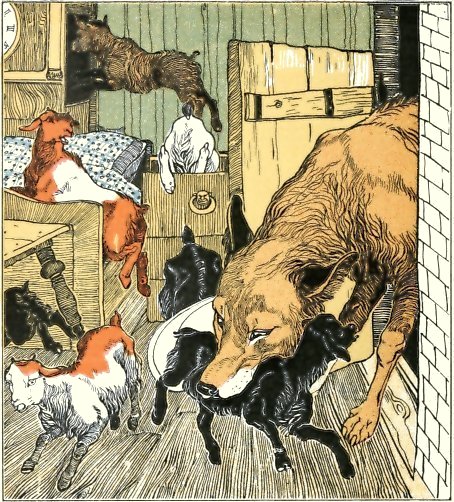

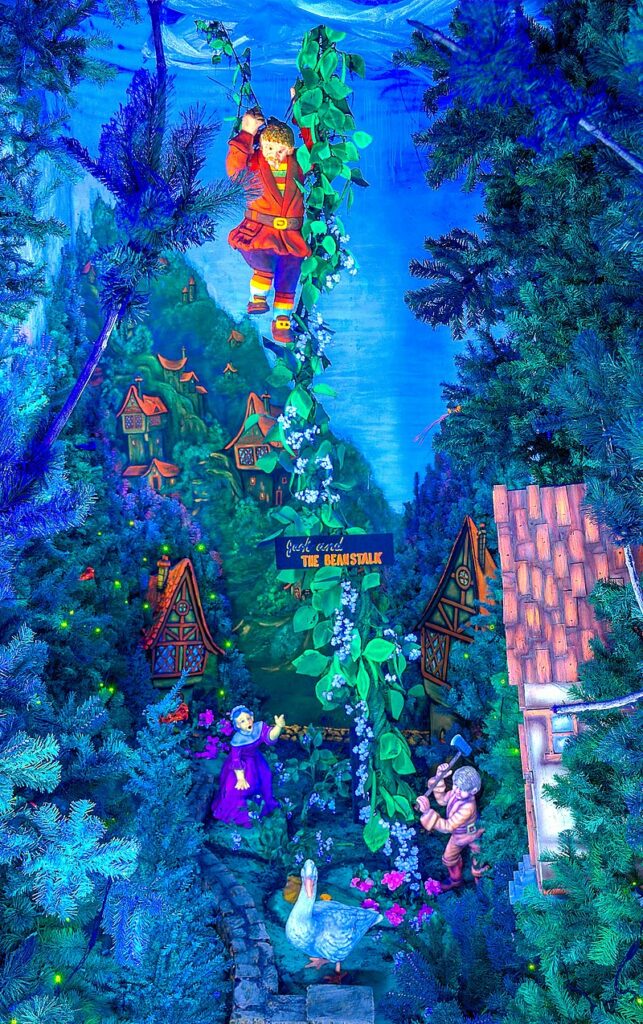

Les trois petits cochons

Existe en version plus courte, cliquez ici.

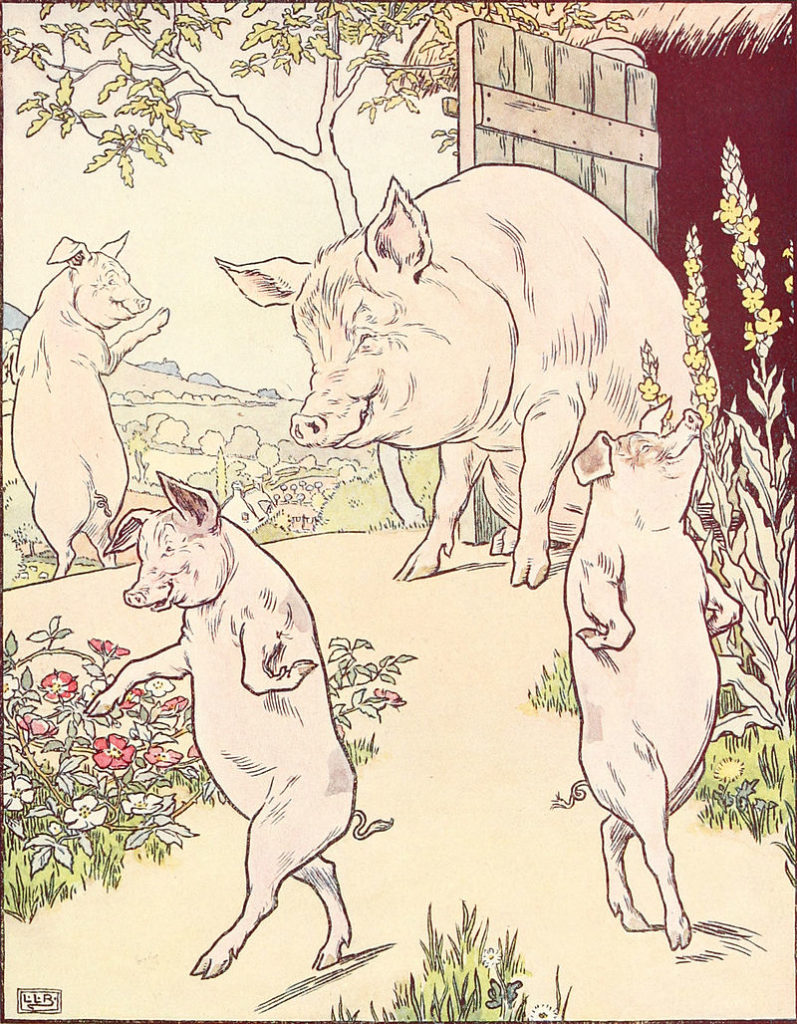

Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison.

Le plus jeune et le plus paresseux s’appelait Nouf Nouf, et jouait de la flûte.

Le second, un peu moins paresseux, s’appelait Nif Nif et jouait du violon.

L’aîné, le plus courageux et travailleur des trois, s’appelait Naf Naf, et jouait du piano.

Il grandissaient heureux en s’amusant et en jouant de la musique.

Mais un jour, leur mère les réunit et leur dit:

“Mes enfants, vous avez beaucoup grandi, et notre maison est bien trop petite pour nous tous maintenant. Il est temps que vous partiez faire votre vie et construisiez chacun votre propre maison. Je vous ai préparé un petit baluchon et demain vous partirez chacun de votre côté.

Mais surtout! Faîtes bien attention au grand méchant loup! S’il venait à rôder dans la région, vous devrez vous défendre et vous protéger, pour ne pas vous faire manger.”

Le lendemain, ils s’embrassèrent tous en versant de chaudes larmes et chacun prit sa route de son côté.

Nouf Nouf le plus jeune gambadait gaiement en jouant une jolie mélodie avec sa flûte, ce qui enchantait les petits oiseaux. Après quelques heures de chemin, il rencontra un paysan et son âne qui tirait une charrette de paille. Il lui dit:

“Bien le bonjour monsieur, pourriez-vous me vendre un peu de paille pour construire ma cabane?”

“Bien sûr mon petit! Tiens! Voilà un beau ballot”

Et non loin de là, le petit cochon construisit sa maison de paille en moins de temps qu’il ne faut pour dire ouf.

Content de lui, il reprit sa flûte et s’en alla en sautillant voir comment ses frères s’en sortaient.

Nif Nif le cadet, qui était presque aussi paresseux que son benjamin, marchait au hasard de la route lorsqu’il rencontra un charpentier transportant une charrette pleine de planches et de fagots de bois.

“Eureka!” Se dit le petit cochon. “Voici ma chance!”

Et il s’adressa ainsi au bonhomme:

“Bonjour Monsieur, auriez-vous un peu de bois pour construire ma maison, s’il vous plaît?”

“Bien sûr mon enfant” Répondit l’artisan, et il lui offrit quelques dizaines de planches et 2 fagots pour toit.

Tout heureux, Nif Nif s’en alla construire sa maison de bois non loin de là. À la fin de la journée, il avait presque fini lorsqu’il entendit s’approcher la jolie mélodie de la flûte de son frère Nouf Nouf. Il se dépêcha de terminer sa cabane pour pouvoir le rejoindre avec son violon et ainsi poursuivre leur route en dansant, à la recherche de leur grand frère Naf Naf.

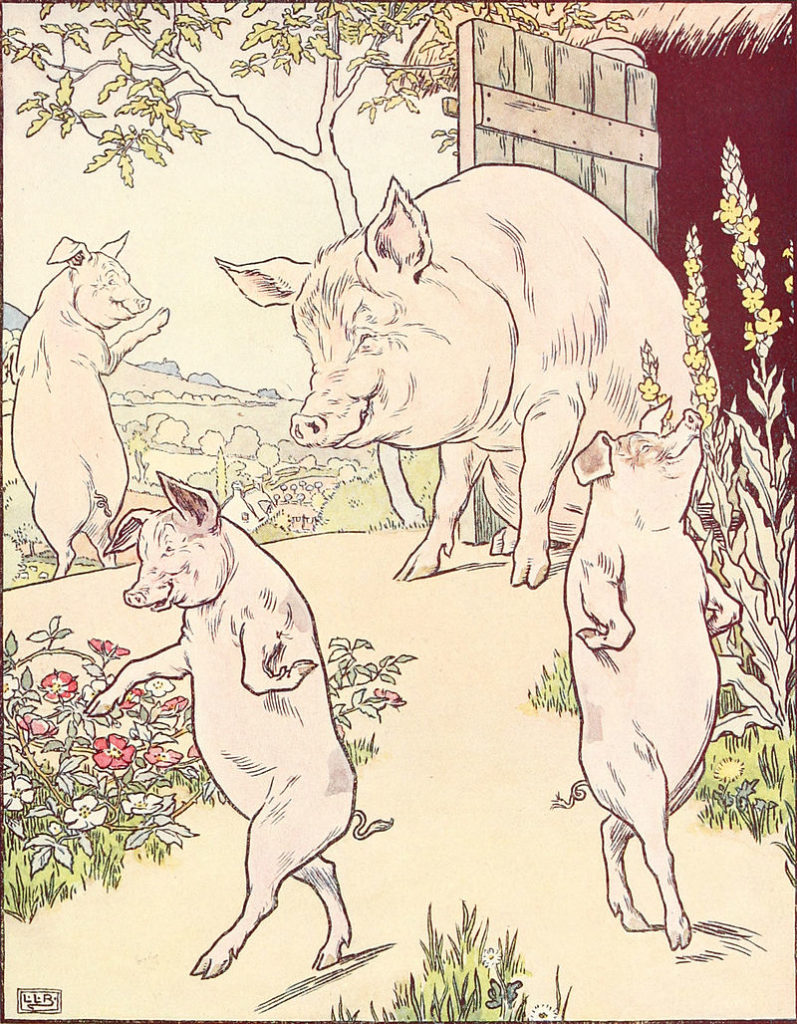

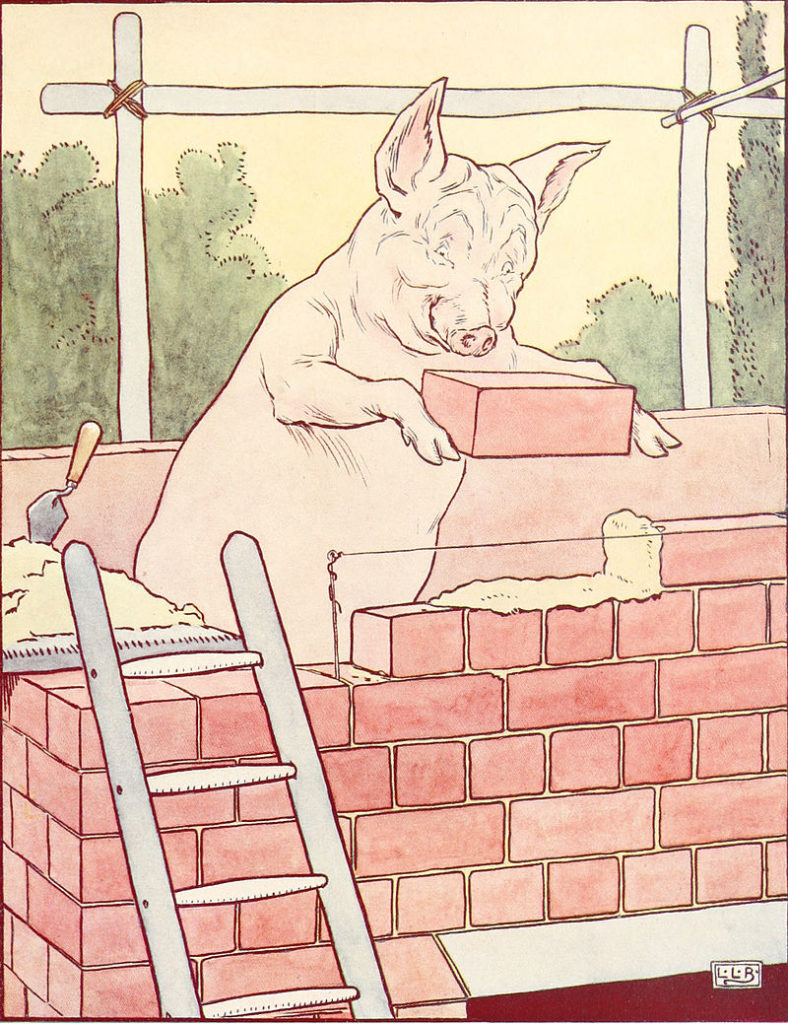

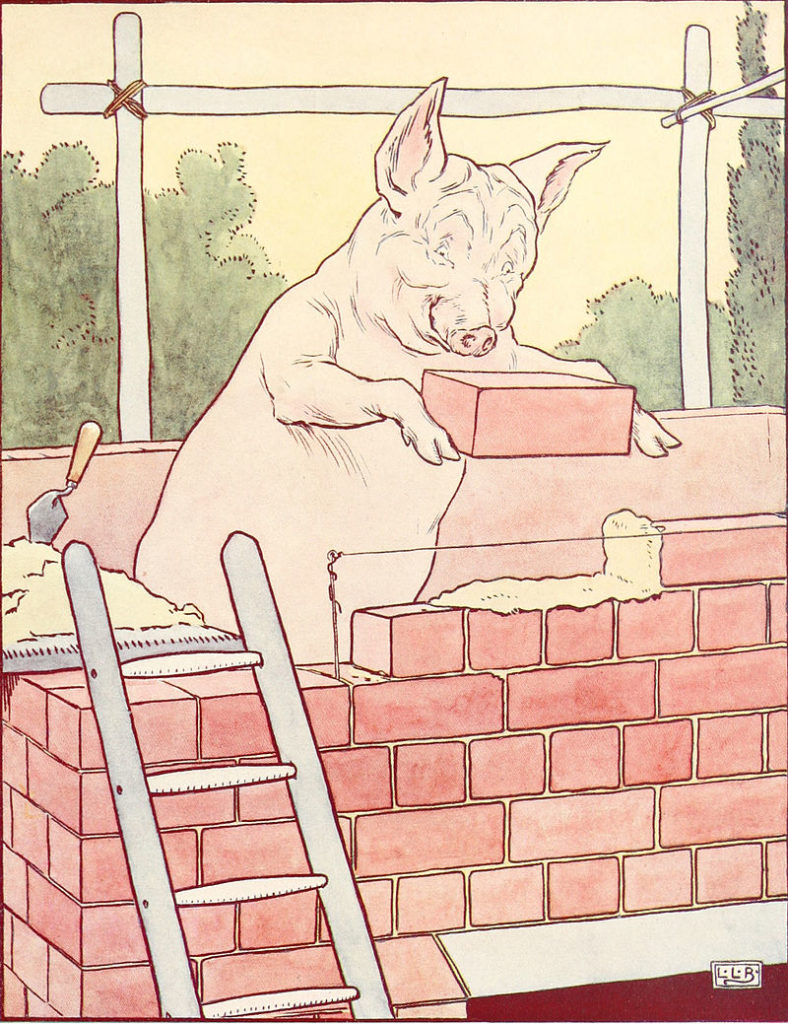

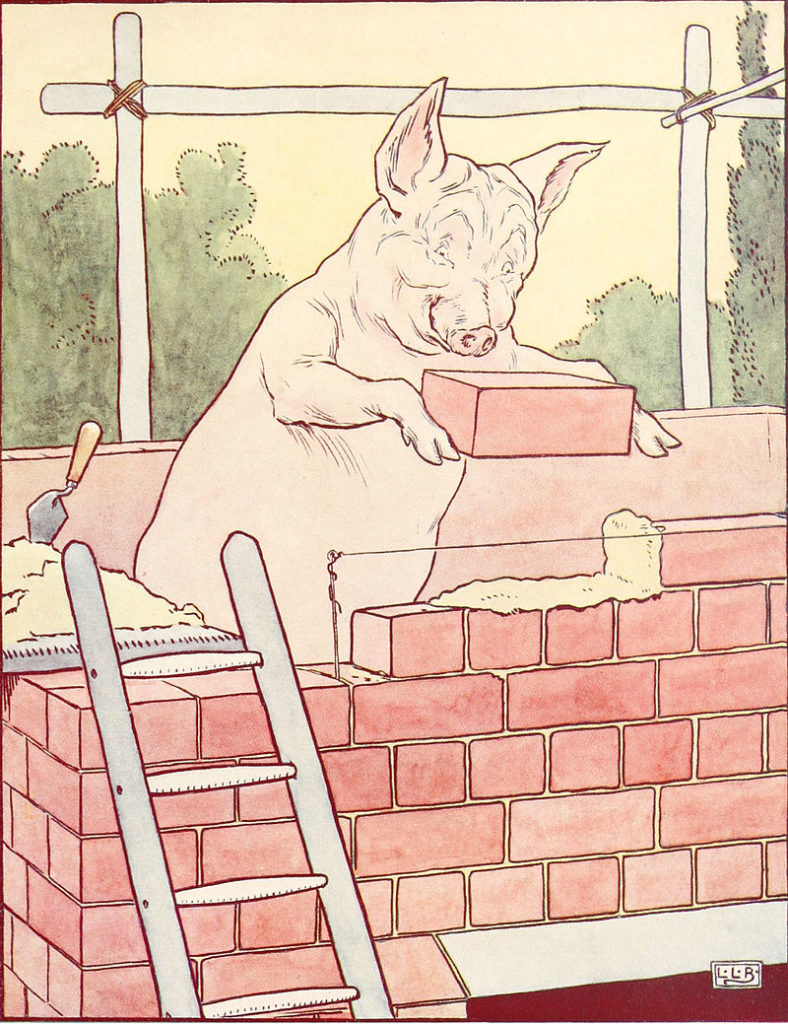

Naf Naf l’aîné, et le plus intelligent et travailleur des trois avait été voir un maçon et lui avait acheté des briques, des tuiles et du ciment, pour se construire une vraie maison solide et prête à toute épreuve.

Mais évidemment, cette construction demandait beaucoup plus de temps, et lorsque ses frères le trouvèrent, il avaient à peine commencé à poser les briques du rez-de-chaussée.

Nif Nif et Nouf Nouf éclatèrent de rire et se moquèrent de lui à en perdre haleine.

“Ha ha ha ! À quoi bon te fatiguer ainsi! disait Nouf Nouf.

“Hi hi hi ! Viens plutôt jouer de la musique et danser avec nous!” Disait Nif Nif.

“Non!” Dit Nouf Nouf. “Pauvre imprudents sans cervelle! N’avez-vous pas écouté notre maman? Que ferez-vous si vient le loup? Croyez-vous que vos pauvres cabanes vous protégeront?”

Nif Nif et Nouf Nouf éclatèrent de rire encore plus fort, se roulant dans l’herbe jusqu’à en perdre le souffle et lui disaient:

“Quel âge as-tu pour croire à ces histoires de loups? Arrête de perdre ton temps et viens avec nous.”

Naf Naf devint tout rouge et s’écria:

“Non, non et non! Rira bien qui rira le dernier quand le grand méchant loup frappera à vos portes.”

Voyant qu’il ne céderait pas, les deux jeunes frères s’en allèrent en sautillant et retournèrent chacun dans sa cabane à la nuit tombée.

Quelques jours passèrent et ils profitaient gaiement de leur vie insouciante tout en rendant visite à Naf Naf pour s’amuser à ses dépends, en inventant des chansons moqueuses qui lui faisaient répéter:

“Rira bien qui rira le dernier!” En même temps qu’il poursuivait son ouvrage.

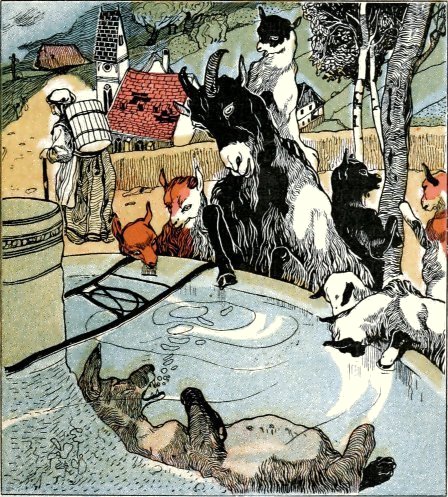

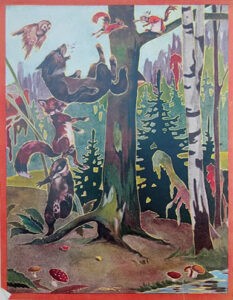

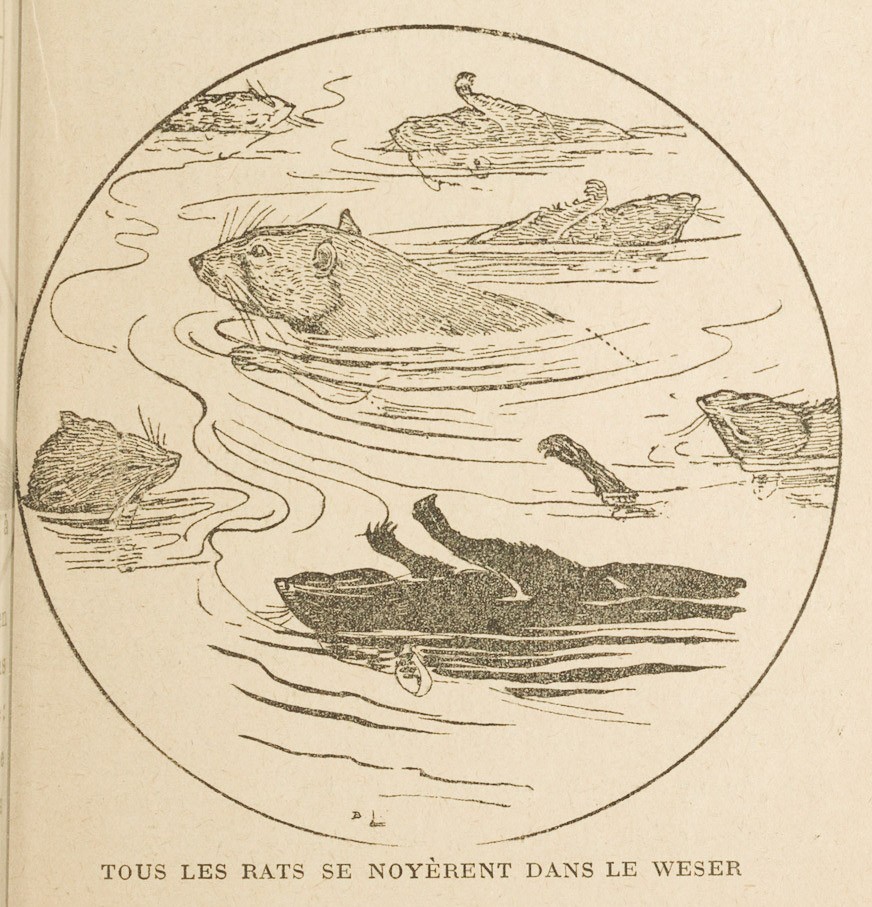

Quelques jours plus tard, Naf Naf avait à peine posé la dernière brique de la cheminée de sa maison, que sortit de la forêt un horrible et énorme grand méchant loup. Il était noir et gris, et ses yeux jaunes étaient féroces, ses dents immenses et son ventre creux laissait apercevoir ses côtes saillantes.

Il sentit immédiatement l’odeur alléchante des trois petits cochons tout proches et sa gueule se mit à saliver jusqu’à former une épaisse écume blanche.

“Voici enfin le festin que j’attends depuis des semaines. Je ne vais en faire qu’une bouchée!” Se dit-il.

Il entendit alors la musique des deux petits cochons qui revenaient de chez leur grand frère et commença à courir derrière eux en grognant.

Nif Nif et Nouf Nouf l’entendirent juste à temps, et se mirent à courir de toutes leurs forces vers leurs maisons en se séparant à mi-chemin.

Le loup avait suivis Nouf Nouf et celui-ci avait à peine fermé sa porte qu’il entendit frapper:

“Boum boum boum! Petit cochon, dit le loup, ouvre-moi ta porte ou je soufflerai, et ta maison s’envolera!”

“Non, jamais de la vie” dit Naf Naf en tremblant.

Alors le grand méchant loup remplit ses poumons et commença à souffler de toutes ses forces:

“Pfffffffffff Hoooo Pfffffffffffff!”

En quelques secondes, toute la paille de la fragile maison avait disparu, et le petit cochon se retrouva tout surpris d’être aussi vite démuni.

Il se mit à courir de toutes ses forces vers la cabane de son frère Nif Nif.

“Nif Nif! Nif Nif!” Cria t-il en s’approchant. “Ouvre-moi vite! Le grand méchant loup me poursuit!”

Nif Nif, qui n’en croyait pas ses oreilles en tire-bouchon, ouvrit la porte et la referma juste au moment où le loup arrivait, s’écrasant le museau sur la planche de bois.

Nif Nif dit à Nouf Nouf tout tremblant: “Tu es à l’abri maintenant, ma maison de bois résistera!”

Mais ils entendirent rugir la voix du loup:

“Petits cochons! Petits cochons! Ouvrez-moi la porte!”

“Non non!” S’exclama Nif Nif. “Nous ne t’ouvrirons pas!”

Le loup répondit:

“Puisque c’est comme ça, je vais souffler, souffler, souffler, et votre maison s’envolera.”

Alors il gonfla sa poitrine et se mit à souffler de toutes ses forces:

“Pfffffffffff Hoooo Pfffffffffffff!”

La cabane se mit à trembler en résistant un peu.

Alors le grand méchant loup prit une nouvelle inspiration et souffla encore plus fort.

“Pffffffffffffffffff Hoooooooooooo Pfffffffffffffffffffff!”

Cette fois, les planches s’envolèrent d’un coup, et les deux petits cochons se retrouvèrent avec seulement la porte entre les mains.

Nif Nif jeta la porte au loup et ils se mirent à courir, courir, courir, en direction de la maison de briques de leur frère Naf Naf.

Celui-ci les entendant arriver, regarda ce qu’il se passait par la fenêtre. Il vit le grand méchant loup derrière ses deux frères qui couraient éperdument dans sa direction.

Il eut le temps de fermer les volets et d’ouvrir la porte pour les sauver in extremis.

“Que vous avais-je dit, petits cochons sans cervelle!” Cria t-il à ses deux frères tremblant de peur et de n’avoir jamais couru aussi vite de leur vie.

“Vous êtes bien contents d‘avoir une vraie maison pour vous protéger maintenant!”

“Pardonne-nous Naf Naf!” dirent-ils en pleurant.

À ce moment, de grands coups retentirent à la porte. C’était le loup.

“Boum Boum Boum. Petits cochons, petits cochons! Ouvrez-moi la porte ou je soufflerai, soufflerai, soufflerai, et votre maison s’envolera.”

Naf Naf lui dit d’un ton ferme:

“Souffle si tu veux, loup. Ma maison est trop solide pour toi!”

Le grand méchant loup, furieux d’entendre cela, pris une grande inspiration:

“Huuuuuuuuuu”

Et souffla de toutes ses forces:

“Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!”

La maison ne bougea pas d’un pouce.

Enragé, il souffla à nouveau:

“Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!”

Mais la maison resista, solide comme un roc.

Il souffla, souffla et souffla encore jusqu’à perdre haleine.

“Hufufufufufu”

Il devait se rendre à l’évidence que cette fois, son puissant souffle ne suffirait pas.

Alors, il commença à rôder autour de la maison, à la recherche d’une autre idée pour atteindre son festin tant désiré.

Pendant ce temps-là, les trois petits cochons se réjouissaient en s’embrassant et en dansant:

“Nous sommes sauvés!” disaient les deux plus jeunes.

Mais Naf Naf, méfiant, leur dit: “Attendez, nous ne sommes pas encore tirés d’affaires, tant que le grand méchant loup rôde dans les parages.

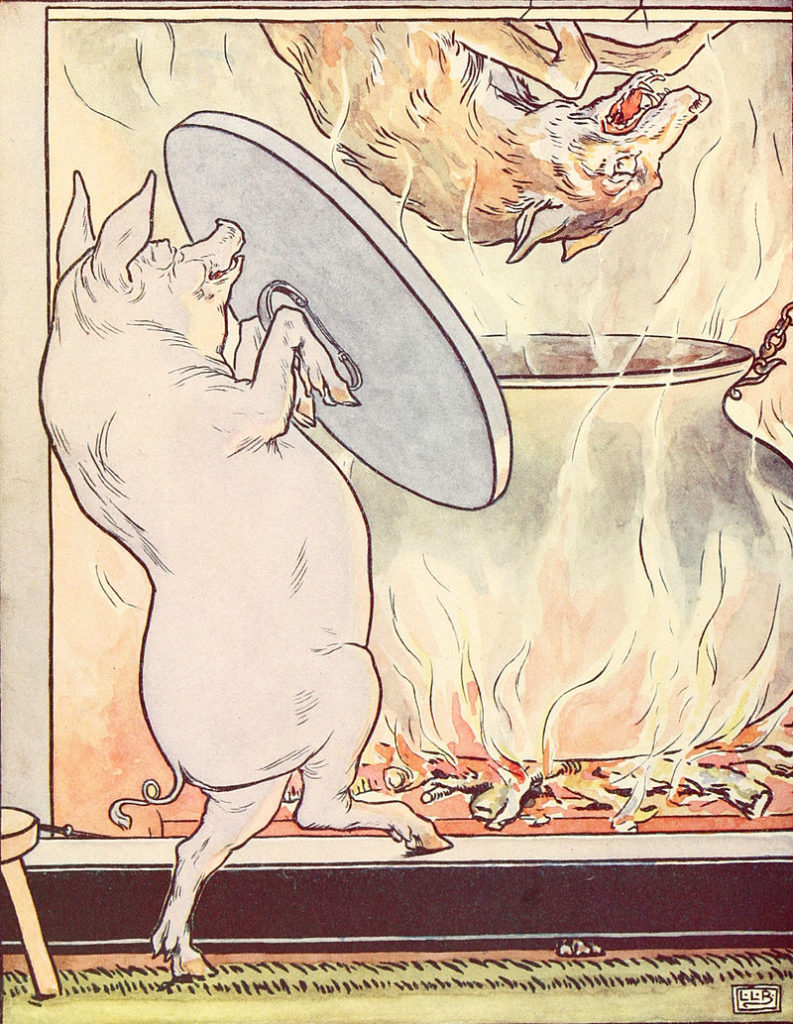

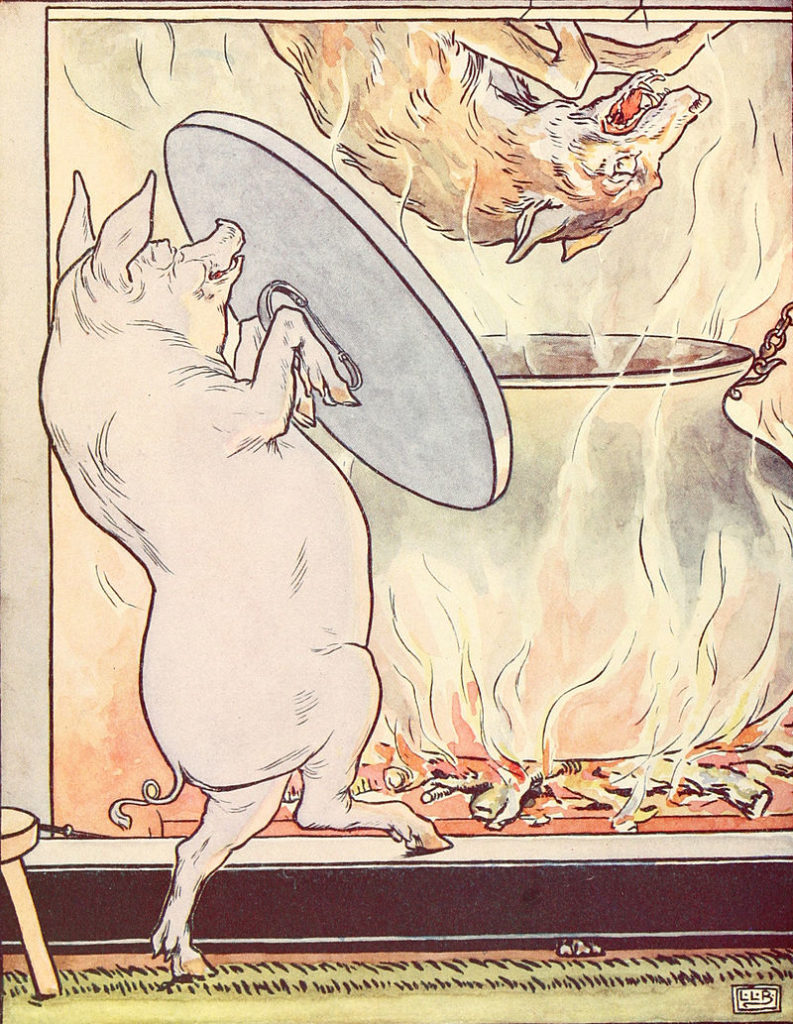

Il ne croyait pas si bien dire, car le loup avait eu une idée en examinant toute la maison de brique. Il avait aperçu la cheminée sur le toit, et avait commencé à escalader le mur pour y accéder et y descendre pour attraper son repas.

Heureusement, Naf Naf, qui était aux aguets, avait entendu les pas du loup sur le toit, et il avait mis rapidement une grande marmite d’eau chaude à bouillir sur le feu.

Lorsque le grand méchant loup descendit par le conduit de la cheminée, il se brûla tellement fort, qu’il sauta à plusieurs mètres en repassant par la cheminée en sens inverse.

Il courut, courut, courut jusqu’à disparaître complètement. Et on ne le revit plus jamais dans la région.

Les trois petits cochons sortirent tout joyeux de la maison de briques et se mirent à danser en rond en chantant:

”Qui a peur du grand méchant loup, c’est peut-être vous? C’est pas nous!”

Naf Naf put enfin se joindre à la flûte de Nouf Nouf et au violon de Nif Nif en les accompagnant gaiement sur son piano.

Finalement, il invita ses frères à vivre dans sa maison en attendant qu’ils construisent chacun leur propre maison de brique.

Version écrite par Roland beaussant de Contesdefees.com

Illustrations de Leonard Leslie Brooke (1862 – 1940)

Le Petit Chaperon Rouge

Adaptation para CDF du texte original de Charles Perrault avec les illustrations de M. Fauron

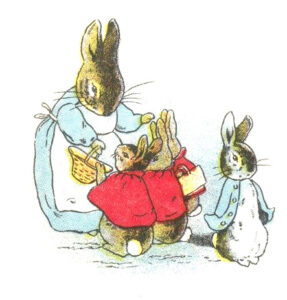

Il était une fois, dans un village, une petite fille, si jolie et si gentille, que tous ceux qui la connaissaient l’aimaient. Sa mère l’adorait, et sa grand’mère encore plus, si cela est possible.

La vieille dame lui avait fabriqué une cape de couleur rouge ou chaperon. La couleur et la forme de cette cape allaient si bien à la fillette qu’elle s’en habillait tout le temps ; et bientôt, tout le monde aux alentours ne la connut plus que sous le nom de petit Chaperon Rouge.

Un jour, la maman du petit Chaperon Rouge avait fait de belles galettes dorées. Elle appela sa petite fille et lui dit :

— J’ai appris que ta grand’mère était malade, va voir comment elle se porte, et donne-lui ce petit pot de beurre frais et cette galette feuilletée;

mais surtout ne t’amuse pas en route; car tu dois revenir avant le coucher du soleil.

L’enfant embrassa sa mère, et partit gaiment, promettant d’ètre bien sage.

La grand’mère du petit Chaperon Rouge vivait dans le hameau voisin. Elle habitait une jolie maison blanche, près d’un moulin.

Pour y arriver, on devait traverser un bois assez grand, et c’etait une agréable promenade.

Chaperon Rouge marchait d’un pas pressé, sa galette sous le bras et son pot de beurre à la main, suivant une clairière qui aboutissait au moulin.

À peine avait-elle fait un bout de chemin, qu’elle aperçut compère le Loup.

Justement, il était très affamé et fut ravi de la rencontre.

Il lui aurait été facile de sauter sur le petit Chaperon Rouge pour la dévorer; mais il se dit que, sûrement, les cris de l’enfant attireraient les bûcherons qui travaillaient non loin de là.

Il vaut mieux, pensa-t-il, agir par la ruse.

S’approchant doucement de la petite fille, il prit sa voix la plus aimable, pour lui souhaiter le bonjour; et il ajouta :

— Où allez-vous ainsi, ma belle enfant?

— Je vais chez ma grand’mère, répondit Chaperon Rouge, porter un petit pot de beurre et cette galette que ma mère lui envoie.

— Et où demeure votre grand’mère ? demanda encore le rusé personnage.

— Près du moulin qu’on voit tourner la-bas, riposta la naïve enfant.

— Elle habite ainsi toute seule ? insista le Loup.

— Oui, fit Chaperon Rouge, et maintenant elle est faible et malade.

— Ah! ah! repartit l’animal, très intéressant ! Je vais aller la guérir.

Prenez ce chemin-là, et moi celui-ci, nous verrons lequel de nous deux arrivera le plus vite.

La fillette entra dans le sentier que lui désignait le Loup.

Elle y aperçut des noisettes qu’elle se mit à croquer.

Puis elle cueillit du chèvrefeuille, qui paraissait fleurir tout exprès à la portée de sa main.

Pendant ce temps, le Loup, certain de n’être plus vu par la petite fille, continua la clairière et, en quelques bonds, atteignit le moulin.

Quand le Chaperon Rouge eut fait un gros bouquet, elle se laissa entrainer à attraper des papillons. Puis elle s’amusa à poursuivre un écureuil, à voir jouer des petits lapins.

Ils étaient si drôles, l’un rongeant une feuille, l’autre faisant sa toilette ! On aurait dit qu’il se frisait la moustache. Chaperon Rouge en rit si fort qu’elle les mit en fuite.

Tandis que le petit Chaperon Rouge flânait tout à son aise, compère le Loup frappait à la porte de la grand’mère.

— Qui est là? demanda une voix cassée.

— C’est votre petite-fille, Chaperon Rouge, qui vous apporte une galette et un pot de beurre que ma mère vous envoie, répondit le Loup en imitant l’accent de la fillette.

— Tire la chevillette et la bobinette cherra, reprit la voix.

D’un coup de patte, le Loup tira la ficelle, le loquet tomba et la porte s’ouvrit.

Aussitôt, la méchante bête se jeta sur la pauvre vieille femme, qui était dans son lit, et la dévora en deux bouchées.

Puis, mettant son bonnet, il se glissa à sa place sous les couvertures, et attendit.

— Toc! toc! toc! fit-on a la porte au même moment.

— Qui est là? demanda le Loup en imitant la voix enrouée de sa malheureuse victime.

— C’est votre petite-fille, Chaperon Rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.

— Tire la chevillette et la bobinette cherra, répliqua le Loup d’une voix cassée.

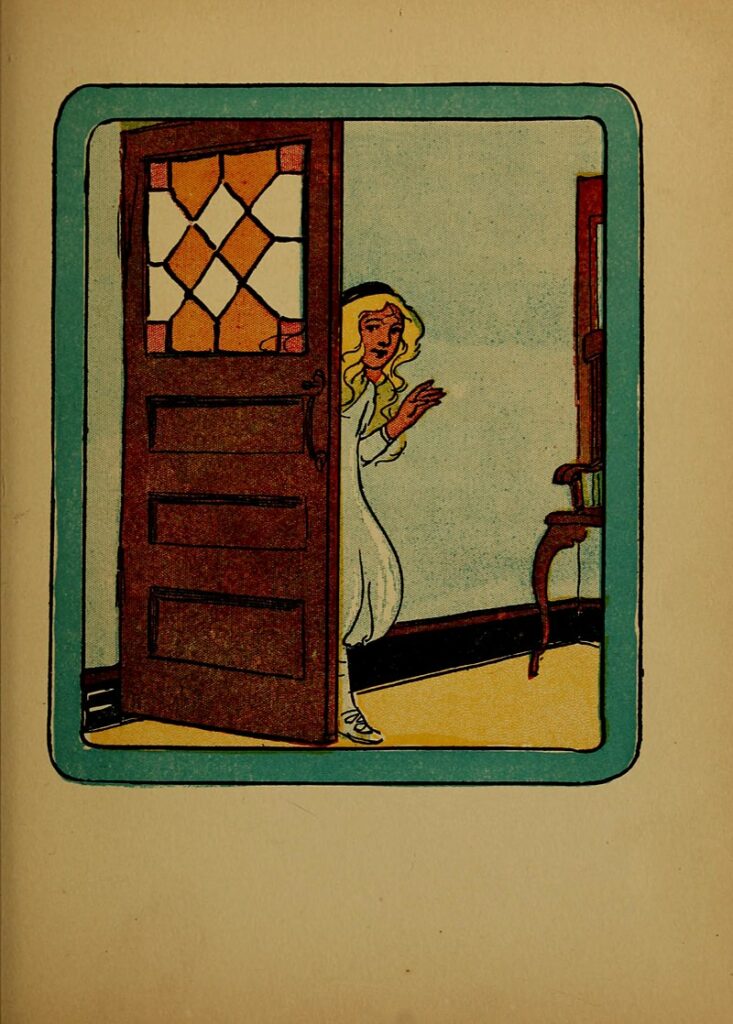

Chaperon Rouge obéit et entra, comme le Loup l’avait fait tout à l’heure.

Lorsque le féroce animal l’aperçut, il se cacha sous les draps, de façon à ne laisser voir que ses yeux et son bonnet.

— Grand’maman, comment vous portez-vous ? demanda Chaperon Rouge.

Un grognement lui répondit.

— Vous paraissez bien enrouée, dit encore l’enfant.

— Oui, je suis très enrhumée, prononça la voix nasillarde du Loup. Mets ta galette et le pot de beurre sur la table, continua l’horrible bête, et viens plus près moi.

Le Petit Chaperon Rouge s’approcha du lit.

Elle fut bien étonnée de voir combien sa grand’mère paraissait changée.

Elle écarta le rideau et s’arrèta effrayée, sans bien savoir pourquoi.

— Sans doute, pensa Chaperon Rouge, c’est ainsi que grand’maman a l’air dans son pijama !

Le Loup, qui jusque-là était resté tourné du côté de la muraille, sortit son museau.

— Oh! ma mère-grand, s’écria Chaperon Rouge, comme vous avez de grands yeux !

— C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit tendrement le Loup.

— Oh ! ma mère-grand, que vous avez un grand nez ! dit la petite fille avec un léger tremblement.

— C’est pour mieux te sentir, mon enfant, répliqua encore le Loup.

— Oh! ma mère-grand, continua Chaperon Rouge, que vous avez de grandes oreilles !

— C’est pour mieux t’entendre, mon enfant.

— Oh! ma mère-grand, comme vous avez de grands bras!

— C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.

— Oh! ma mère-grand, comme vous avez de grandes jambes !

— C’est pour mieux courir, mon enfant.

— Oh! ma mère-grand, comme vous avez de grandes dents !

— C’est pour mieux te manger !!!!!

En disant ces mots, avec un mauvais rire, le Loup se tourna brusquement sur le petit Chaperon Rouge qui tomba par terre en poussant des cris perçants.

Le Loup voulut sauter sur elle pour la dévorer.

Il trébucha dans la couverture et manqua son coup; mais il se dégagea bientôt et saisit l’enfant dans ses griffes.

— Ah! s’écria l’infernal personnage, tu ne m’échapperas pas!

Et ses crocs s’approchaient de la malheureuse petite fille…

Au même instant, la porte vola en éclats; et un homme armé d’un hâche parut sur le seuil.

Cet homme était le bûcheron, le père du petit Chaperon Rouge.

Il revenait de son travail, lorsqu’il rencontra sa femme accourant à travers le bois, remplie d’inquiétudes : Chaperon Rouge, partie depuis longtemps,

n’était pas encore revenue.

Partageant ces craintes, le bûcheron revint précipitamment sur ses pas, le fusil sur l’épaule, pour chercher son enfant.

L’anxiété du père grandissait au fur et à mesure que l’heure s’écoulait.

Il doublait le pas et appelait en vain. Comme il approchait de la maison de la grand’mère, il entendit des cris aigus.

Plus de doute, c’est la voix de sa petite fille. Le désespoir augmentant son énergie, il ne s’arrète pas à ouvrir la porte mais l’enfonce à l’aide de sa hache. Le Loup terrifié lacha sa proie.

Avant que le féroce animal eût pu se défendre, il tombait la tète fendue d’un seul coup de hache, et baignait dans son sang.

Il était temps.

Une minute plus tard, il ne serait rien resté du joli petit Chaperon Rouge…

La pauvrette heureusement n’était que blessée.

Son papa la prit dans ses bras pour la ramener chez lui.

Qu’on juge de la joie de la maman, lorsqu’elle revit sa petite fille, et qu’on lui raconta le danger qu’elle avait couru!

Malheureusment, elle fut bien triste d’apprendre la fin si cruelle de sa pauvre vieille mère.

Longtemps, le petit Chaperon Rouge resta malade de la peur qu’elle avait éprouvée en se sentant sous les griffes de la bête féroce.

Ce fut une rude leçon, qu’elle n’eut garde d’oublier.

Devenue vieille, elle racontait encore son histoire à ses petits-enfants pour les inviter à la prudence.

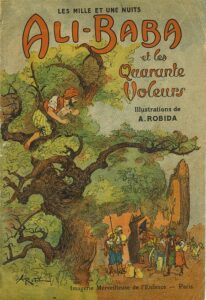

Le Chat Botté

Il était une fois un meunier qui possédait un moulin, un âne et un chat et avait trois fils. Lorsqu’il mourut, il laissa en testament le moulin à son fils aîné, l’âne au second, et le chat au plus jeune. Ce dernier se sentait défavorisé et se demandait bien ce qu’il ferait avec seulement un chat.

Le chat, qui entendait cela lui dit d’un air posé et sérieux : Ne soyez pas triste, mon maître ; vous n’avez qu’à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller aux champs, et vous verrez que vous n’êtes pas si mal lotis que vous le croyez.

Quoique le maître du chat n’eut pas grand espoir, il lui avait vu faire tant de tours de passe-passe pour prendre des rats et des souris, qu’il se dit qu’il ne perdrait rien à essayer.

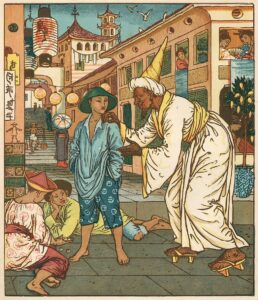

Lorsque le chat eut ses bottes et son sac, il courut vers un champ où il y avait de nombreux lapins. Il mit une carotte dans le sac et attrapa vite un jeune lapin inexpérimenté. Tout fier de sa proie, il s’en alla chez le roi et demanda à lui parler.

Arrivé dans la salle du trône, il fit une grande révérence au roi, et lui dit :

– Sire, voici un lapin chassé par M. le marquis de Carabas ( C’était le nouveau nom qu’il avait donné à son maître ). Il m’a chargé de vous l’apporter en cadeau.

– Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie chaleureusement.

Une autre fois il prit deux perdrix dans son sac et il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin. Le roi, fin gourmet, accepta avec joie, et lui fit donner à boire.

Le chat continua ainsi, pendant deux ou trois mois, d’apporter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître.

Un jour il apprit que le roi devait passer près de la rivière durant un voyage en carrosse, avec sa fille, la plus belle princesse du monde

Il dit à son maître : Si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite : vous n’avez qu’à vous baigner dans la rivière à l’endroit que je vous indiquerai, et ensuite vous me laissez faire.

Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans rien y comprendre. Alors qu’il se baignait, le cortège du roi arriva, et le chat se mit à crier de toute sa force : Au voleur! Au voleur!

Le roi reconnut le chat qui était devenu son ami, et ordonna à ses gardes d’aller porter secours au M. le marquis de Carabas.

Le chat inventa qu’un voleur avait emporté les habits et le cheval de son maître qui se trouvait bien embêté pour rentrer chez lui. Le roi fit apporter immédiatement de nouveaux habits neuf pour le faux marquis et l’invita à monter dans son carrosse.

En le voyant, la fille du roi tomba éperdument amoureuse du jeune marquis et lui aussi se prit d’amour pour la princesse. Il continuèrent ensemble la promenade. Le chat courut en avant sur le chemin jusqu’à rencontrer des paysans qui fauchaient leurs champs. Il leur dit : Si vous ne dites pas au roi que les prés que vous fauchez appartiennent à M. le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté.

Quelques minutes plus tard le roi arriva et demanda aux paysans à qui étaient les champs qu’ils fauchaient. C’est à M. le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, effrayés par la menace du chat botté. Le roi fut impressionné par la fortune du Marquis de Carabas.

Le chat, qui allait toujours en avance devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu’il rencontrait: Si vous ne dites pas au roi que les prés que vous fauchez appartiennent à M. le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté ; et le roi était étonné des grands biens du marquis.

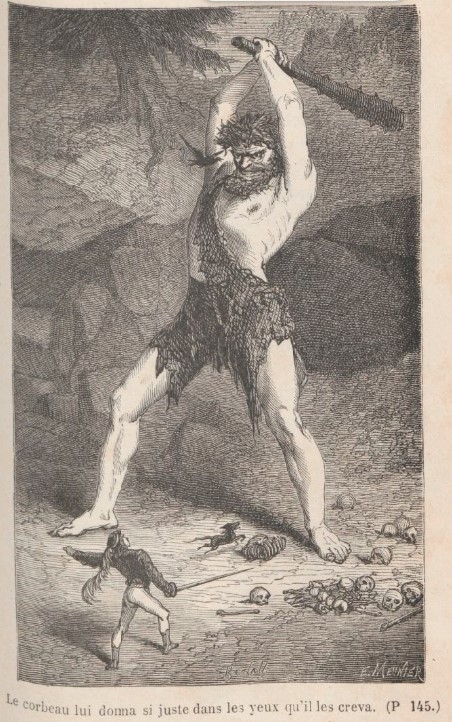

Le chat botté arriva enfin dans un beau château, appartenant à un ogre très riche. Il était le propriétaire de toutes les terres qu’ils avaient traversé.

– On m’a dit, dit le chat à l’ogre, que vous avez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d’animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant.

Cela est vrai, répondit l’ogre brusquement. Et il se transforma immédiatement en Lion devant le chat botté effrayé qui sauta en l’air.

Une fois l’ogre redevenu lui-même, le chat botté revenu de sa frayeur, lui dit :

– On m’a dit aussi que vous saviez vous changer en petit animaux, les rats ou les souris, mais je ne peux pas le croire…,

Piqué au vif, l’ogre se changea immédiatement en souris et se mit à courir sur le plancher.

Le chat botté se jeta dessus et le mangea.

Quelques minutes après, arrivait le roi et sa troupe.

Le chat s’avança devant le château et prononça gravement:

– Bienvenus chez le Marquis de Carabas, mon maître!

– Comment! S’écria le roi. Ce domaine est à vous, Monsieur le Marquis? Vous m’impressionnez!

Il n’eut pas le temps d’en dire plus car le chat botté les entraîna dans la grande salle pour s’attabler autour d’un magnifique banquet que l’ogre avait organisé pour ses amis. Le roi était si impressionné et se délectait tellement en dégustant les innombrables mets du buffet et les grands vins de la cave, qu’il offrit la main de sa fille au Marquis de Carabas.

Celui-ci accepta et ils se marièrent le jour même.

C’est ainsi que le jeune fils du meunier devint prince, et que le chat botté devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.

D’après charles Perrault, modernisé par Roland Beaussant, contesdefees.com

Blanche Neige

D’après les frères Grimm. Lu par Sophie de Pas (Écuries des Vallées). Illustrations à l’aquarelle d’Isabelle Beaussant – de Pas.

D’après les frères Grimm. Lu par Sophie de Pas (Écuries des Vallées). Illustrations à l’aquarelle d’Isabelle Beaussant – de Pas.

C’était au milieu de l’hiver, et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d’ébène et cousait. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle et trois gouttes de sang en tombèrent.

Et voyant ce rouge si beau sur la neige blanche, elle se dit :

« Oh ! si j’avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l’ébène ! »

Bientôt elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l’ébène ; ce qui fit qu’on la nomma Blanche-Neige. Et lorsque l’enfant eut vu le jour, la reine mourut.

Un an après, le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir souffrir qu’aucune autre la surpassât en beauté. Elle avait un miroir merveilleux ; et quand elle se mettait devant lui pour s’y mirer, elle disait :

« Petit miroir, petit miroir,

Quelle est la plus belle de tout le pays ? »

Et le miroir répondait :

« Madame la reine, vous êtes la plus belle. »

Alors elle était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité.

Mais Blanche-Neige grandissait et devenait toujours plus belle ; et quand elle eut sept ans, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même. Et lorsqu’elle demanda une nouvelle fois à son miroir :

« Petit miroir, petit miroir,

Quelle est la plus belle de tout le pays ? »

Il lui répondit aussitôt :

« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,

Mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous. »

La reine, consternée, devint livide de rage et d’envie. Depuis ce moment, la vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur, tant la petite fille lui inspirait de haine. L’envie et la jalousie ne firent que croître en elle, et elle n’eut plus de repos ni jour ni nuit. Enfin, elle fit venir un chasseur du palais et lui dit :

« Portez l’enfant dans la forêt ; je ne veux plus l’avoir devant les yeux ; là, vous la tuerez et vous m’apporterez son coeur, comme preuve de l’exécution de mes ordres. »

Le chasseur obéit et emmena l’enfant avec lui ; et quand il eut tiré son couteau de chasse pour percer le cœur de l’innocente Blanche-Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit :

« Ah ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie ! Je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais. »

Elle était si belle que le chasseur eut pitié d’elle et dit :

« Va, pauvre enfant ! »

Il pensait en lui-même :

« Les bêtes féroces vont te dévorer bientôt. »

Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d’un grand poids à l’idée qu’il avait pu se dispenser de l’égorger. Et comme il vit courir devant lui un sanglier, il le tua et rapporta son coeur à la reine qui se réjouit en croyant sa volonté accomplie.

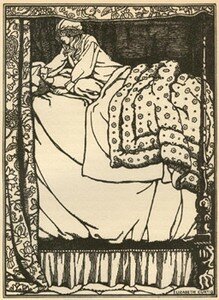

Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute seule dans l’épaisse forêt, et elle avait si grand’peur qu’elle regardait d’un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant où trouver du secours. Puis elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté d’elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses pieds purent la porter, jusqu’à la brune, et elle aperçut alors une petite cabane où elle entra pour se reposer. Tout dans cette cabane était petit, mais si gentil et si propre qu’on ne saurait le décrire. Il y avait une petite table recouverte d’une nappe blanche avec sept petites assiettes, chaque assiette avec sa petite cuiller, puis sept petits couteaux, sept petites fourchettes et sept petits gobelets. Contre le mur, il y avait sept petits lits l’un à côté de l’autre, couverts de draps blancs comme la neige.

Blanche-Neige avait très-faim et très-soif. Elle mangea une cuillerée de légumes avec une bouchée de pain dans chaque assiette, et but dans chaque gobelet une goutte de vin, car elle ne voulait pas prendre une seule part tout entière. Puis, comme elle était fatiguée, elle essaya de se coucher dans un des petits lits ; mais l’un était trop long, l’autre trop petit, et enfin il n’y eut que le septième qui fût à sa taille ; elle y resta donc, fit sa prière et s’endormit.

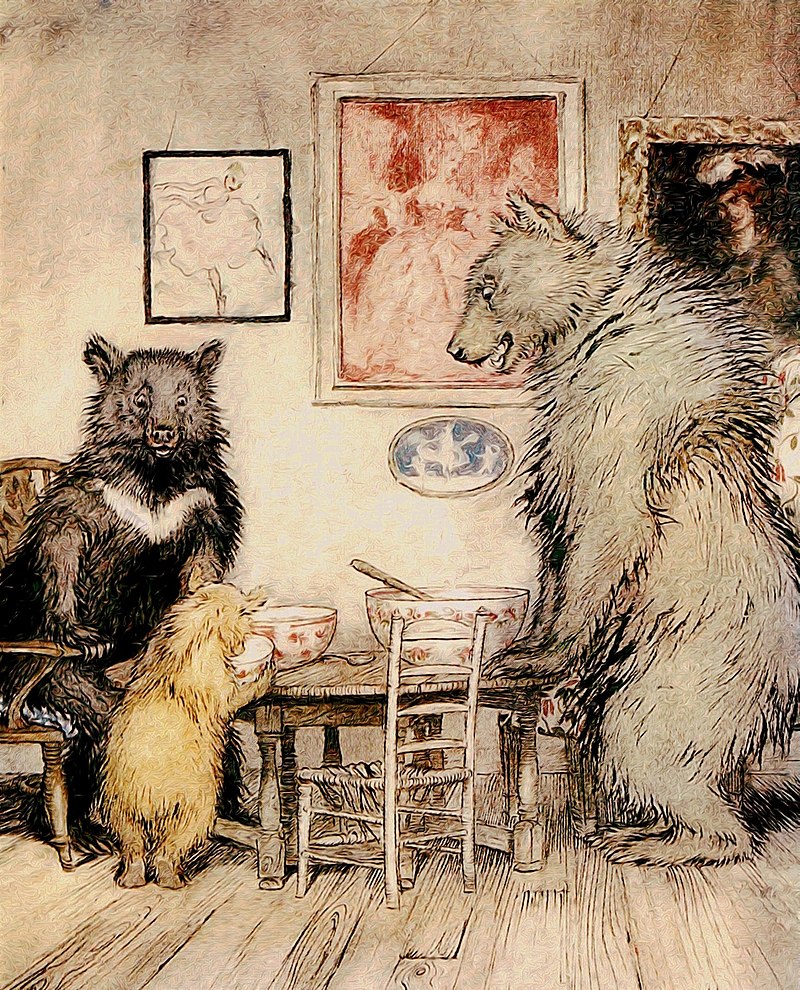

La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent ; c’étaient des nains qui cherchaient de l’or dans les montagnes. Ils allumèrent leurs petites lampes, et quand le logis fut éclairé, ils virent bientôt que quelqu’un avait passé par là, car tout n’était plus dans le même ordre où ils l’avaient laissé.

Le premier dit :

« Qui s’est assis sur ma chaise ? »

Le second :

« Qui a mangé dans mon assiette ? »

Le troisième :

« Qui a pris de mon pain ? »

Le quatrième :

« Qui a touché à mes légumes ? »

Le cinquième :

« Qui a piqué avec ma fourchette ? »

Le sixième :

« Qui a coupé avec mon couteau ? »

Et le septième :

« Qui a bu dans mon gobelet ? »

Puis le premier se retourna et il vit que son lit était un peu affaissé.

« Qui s’est couché dans mon lit ? » dit-il.

Et les autres d’accourir et dire :

« Dans le mien aussi, il y a eu quelqu’un. »

Mais le septième, en regardant son lit, aperçut Blanche-Neige qui y était couchée et dormait. Il appela ses frères, qui se hâtèrent de venir et se récrièrent d’étonnement ; et chacun alla chercher sa lampe pour mieux contempler Blanche-Neige.

« Ah ! mon Dieu, ah ! mon Dieu, répétaient les nains, que cette enfant est belle ! »

Ils étaient ravis de l’admirer et se gardèrent bien de l’éveiller ; le septième nain dormit une heure dans le lit de chacun de ses compagnons jusqu’au point du jour. Le matin, quand Blanche-Neige sortit de son sommeil, elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables et lui demandèrent son nom.

« Je m’appelle Blanche-Neige, » dit-elle.

— Par quel hasard, reprirent les nains, es-tu venue dans notre maison ? »

Alors elle leur conta son histoire : comment sa belle-mère avait voulu la faire tuer, comment le chasseur l’avait épargnée, et comment elle avait couru tout le jour jusqu’à ce qu’elle rencontrât la petite cabane. Les nains lui dirent :

« Veux-tu faire notre ménage, les lits, la cuisine, coudre, laver, tricoter ? En ce cas, nous te garderons avec nous et tu ne manqueras de rien. »

Blanche-Neige leur promit tout ce qu’ils désiraient et resta chez eux. Elle vaquait aux soins du ménage. Le matin, les nains s’en allaient pour chercher dans les montagnes de l’airain et de l’or ; le soir, ils rentraient au logis, où le dîner devait se trouver prêt. Toute la journée la jeune fille était seule, et ils l’avertissaient en partant de se tenir sur ses gardes : « Car, disaient les bons petits hommes, ta marâtre saura bientôt que tu es ici ; n’ouvre à personne ! »

En effet quelques temps après, la reine, qui pensait bien être de nouveau la plus belle femme du pays, voulu en avoir le cœur net, et elle se mit devant son miroir et lui dit :

« Petit miroir, petit miroir,

Quelle est la plus belle de tout le pays ? »

Aussitôt le miroir de répondre :

« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,

Mais Blanche-Neige au-delà des montagnes,

Chez les sept petits nains,

Est mille fois plus belle que vous. »

La reine pâlit de colère ; elle savait que le miroir ne mentait pas, et elle compris que le chasseur l’avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle songea immédiatement aux moyens de la tuer ; car aussi longtemps qu’elle ne serait pas la plus belle, elle sentait qu’elle n’aurait pas de repos. Enfin, elle imagina de se maquiller le visage et de s’habiller en vieille marchande, de façon à se rendre méconnaissable. Ainsi déguisée, elle alla dans les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte de la cabane et cria :

« De belles marchandises ! Achetez, achetez ! »

Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit :

« Bonjour, ma bonne femme ; que vendez-vous là ? »

— De bonnes marchandises, de belles marchandises, reprit l’autre, des lacets de toutes les couleurs ! »

Et elle tira de sa boîte un lacet tressé de soies de diverses couleurs.

« Je peux laisser entrer cette brave femme, » pensa Blanche-Neige.

Et tirant le verrou de la porte, elle ouvrit à la vieille et lui acheta le beau lacet.

« Enfant, dit la vieille, de quelle façon êtes-vous lacée ? Je vais vous montrer comment il faut faire. »

Blanche-Neige, sans aucun soupçon, se plaça devant elle, et se fit lacer avec le nouveau lacet ; mais la vieille le serra si fort que la jeune fille en perdit la respiration et tomba comme morte.

« Maintenant, tu as fini d’être la plus belle, » dit la marâtre, et elle s’en alla au plus vite.

Vers le soir, les sept nains revinrent à la cabane, mais quel ne fut pas leur trouble en apercevant leur chère Blanche-Neige étendue par terre sans mouvement et comme inanimée ! Ils la relevèrent, et quand ils eurent vu le lacet qui l’étranglait, ils le coupèrent ; alors elle commença à respirer faiblement et revint à elle peu à peu. Les nains écoutèrent le récit de ce qui s’était passé et dirent :

« La vieille marchande n’était autre que la reine ; prends garde de n’ouvrir à personne, désormais, en notre absence. »

La méchante reine, dès qu’elle fut de retour chez elle, alla droit à son miroir et lui demanda :

« Petit miroir, petit miroir,

Quelle est la plus belle de tout le pays ? »

Et le miroir magique de répondre :

« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,

Mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes,

Chez les sept petits nains,

Est mille fois plus belle que vous. »

Lorsque la reine entendit cela, tout son sang se porta au cœur, tant sa colère fut violente à l’idée que Blanche-Neige était en vie.

« A présent, dit-elle, il faut que je trouve un moyen infaillible de la perdre ! »

Et, avec son art de sorcière, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa de nouveau, sous la figure d’une autre vieille bohémienne. Elle s’en fut par les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte, et dit :

« Bonnes marchandises à vendre ! Achetez ! »

Blanche-Neige regarda par la fenêtre ; mais elle répondit :

— Je ne dois faire entrer personne ; passez votre chemin.

— On vous permettra bien de regarder seulement, » repartit la vieille, qui tira le peigne empoisonné et le mit sous les yeux de la jeune fille.

Il plut tellement à celle-ci qu’elle se laissa entraîner à ouvrir la porte. Lorsqu’elle eut acheté le peigne, la vieille dit :

« Attends je vais te peigner comme il faut. »

La pauvre Blanche-Neige, sans nulle méfiance, laissa faire la vieille ; mais à peine avait-elle entré le peigne dans les cheveux de sa victime, que le poison commença à agir, et que la jeune fille tomba par terre, comme frappée de mort.

« Eh bien, ma belle, dit la vieille en ricanant ; cette fois c’en est fait de toi ! »

Puis elle sortit.

Par bonheur, le soir approchait, et c’était l’heure du retour des nains. En voyant Blanche-Neige étendue ainsi, ils pensèrent tout de suite à sa belle-mère et cherchèrent partout la cause de ce qui venait d’arriver. Ils mirent la main sur le peigne empoisonné, et, à peine l’eurent-ils retiré, que Blanche-Neige reprit connaissance et raconta ce qui avait eu lieu. Les nains lui recommandèrent plus vivement que jamais de ne laisser pénétrer personne jusqu’à elle.

Tandis que la charmante enfant se remétait pour la troisième fois de ses frayeurs, la reine, dans son palais, consultait le miroir suspendu au mur :

« Miroir, petit miroir,

Quelle est la plus belle de tout le pays ? »

Et comme naguère il répondait :

« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,

Mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes,

Chez les sept petits nains,

Est mille fois plus belle que vous. »

Lorsque la marâtre entendit cette nouvelle réponse, elle trembla de fureur.

« Blanche-Neige mourra, s’écria-t-elle, quand il devrait m’en coûter la vie ! »

Puis elle s’enferma dans une chambre secrète où personne n’entrait, et y prépara une pomme empoisonnée, superbe à voir, blanche et rose de peau, fraîche à croquer ; cette pomme avait le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Lorsqu’elle l’eut bien apprêtée, la reine se peignit la figure, et, déguisée en paysanne, retourna dans les sept montagnes, au pays des sept nains. Parvenue à la cabane où demeurait Blanche-Neige, elle frappa, et la jeune fille mit la tête à la fenêtre.

« Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle, les nains me l’ont défendu.

— Soit ! répliqua la paysanne, cela m’est égal ; on m’achètera mes pommes ailleurs ; tenez, en voici une, je vous la donne.

— Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien prendre.

— Auriez-vous peur de quelque poison ? dit la vieille ; regardez, voici ma pomme coupée en deux moitiés : mangez la rouge, moi je mangerai la blanche. »

Mais la pomme était préparée avec tant d’art, que le côté rouge seul était empoisonné. Blanche-Neige avait bien envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre petite ne put y tenir davantage ; elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. A peine ses lèvres s’y furent-elles posées, qu’elle tomba morte sur le sol. La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit :

« Blanche comme neige ! rouge comme sang ! noire comme l’ébène ! cette fois-ci les nains ne te réveilleront point ! »

Et lorsqu’elle interrogea son miroir, selon sa formule habituelle :

« Petit miroir, petit miroir,

Quelle est la plus belle de tout le pays ? »

Il répondit enfin :

« Madame la reine, la plus belle, c’est vous ! »

Alors, le cœur envieux de la marâtre fut satisfait, autant que peut l’être un cœur envieux.

Les nains, en arrivant à la maison, le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue encore une fois par terre, sans haleine et sans mouvement. Ils la relevèrent, cherchèrent la cause de ce nouveau malheur, la desserrèrent, peignèrent ses cheveux, et lui lavèrent le visage avec de l’eau et du vin ; mais rien n’y fit : la pauvre enfant était morte et resta morte.

Ils la couchèrent et se mirent tous les sept autour d’elle, veillant et pleurant pendant trois jours. Puis ils voulurent l’enterrer ; mais elle avait si bien l’air d’une personne vivante, tant ses joues étaient fraîches et roses, qu’ils se dirent :

« Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. »

Ils lui firent un cercueil de verre pour qu’on pût la voir de tous côtés, l’ensevelirent dedans et écrivirent dessus en lettres d’or, qu’elle était fille de roi, et se nommait Blanche-Neige. Ensuite ils placèrent le cercueil sur le haut de la montagne, et l’un d’eux restait toujours auprès d’elle pour la garder. Les oiseaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige : le premier fut un hibou, le second un corbeau, et le troisième une colombe.

Blanche-Neige était ainsi depuis bien longtemps dans son cercueil et ne changeait pas de figure, ne semblant toujours qu’endormie, car elle était toujours blanche comme neige, avec des joues rouges comme du sang, sous ses beaux cheveux noirs comme l’ébène.

Or, il advint qu’un fils de roi, allant par la forêt, arriva chez les nains pour y passer la nuit. Il vit Blanche-Neige couchée dans le cercueil de verre sur la montagne, et lut ce qui s’y trouvait écrit en lettres d’or. Alors il dit aux nains :

« Livrez-moi ce cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez. »

Mais les nains répondirent :

« Nous ne le livrerions pas pour tout l’or du monde !

— Eh bien, reprit-il d’un ton suppliant, faites-m’en présent ; car je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. »

Les bons petits nains, touchés de ses prières, eurent pitié de lui et lui permirent d’emporter le cercueil. Les serviteurs du prince le soulevèrent sur leurs épaules ; mais, ayant heurté du pied une grosse racine, ils tombèrent, et par l’effet du choc, le cœur de la pomme sortit de la gorge de Blanche-Neige. Presque aussitôt, elle rouvrit les yeux, se redressa et dit :

« Mon Dieu ! où suis-je ?

— Avec moi qui t’aime plus que tout au monde ! s’écria le fils de roi plein de joie. »

Et il lui raconta ce qui s’était passé.

« Viens avec moi dans le château de mon père, dit-il, et tu seras ma femme. »

Et Blanche-Neige sentit bien qu’elle l’aimait aussi, et elle s’en fut avec lui, et la noce fut préparée en grande pompe.

On n’oublia pas d’inviter la méchante belle-mère à la fête. Lorsqu’elle se fut parée de ses plus riches atours, elle se mit devant son petit miroir et dit :

« Petit miroir, petit miroir,

Quelle est la plus belle de tout le pays ? »

Le miroir répondit :

« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici;

Mais la jeune reine est plus belle que vous ! »

La méchante femme se récria de fureur ; dans son trouble, elle ne savait plus que faire. Lorsqu’elle arriva au mariage, elle reconnut Blanche-Neige et resta immobile de terreur et d’angoisse.

Le jeune roi la fit vêtir de haillon et l’enferma dans un cachot avec pour seul compagnon son miroir, qui lui répêta jusqu’à sa mort qu’elle n’était pas la plus belle et qu’elle ne le serait plus jamais.

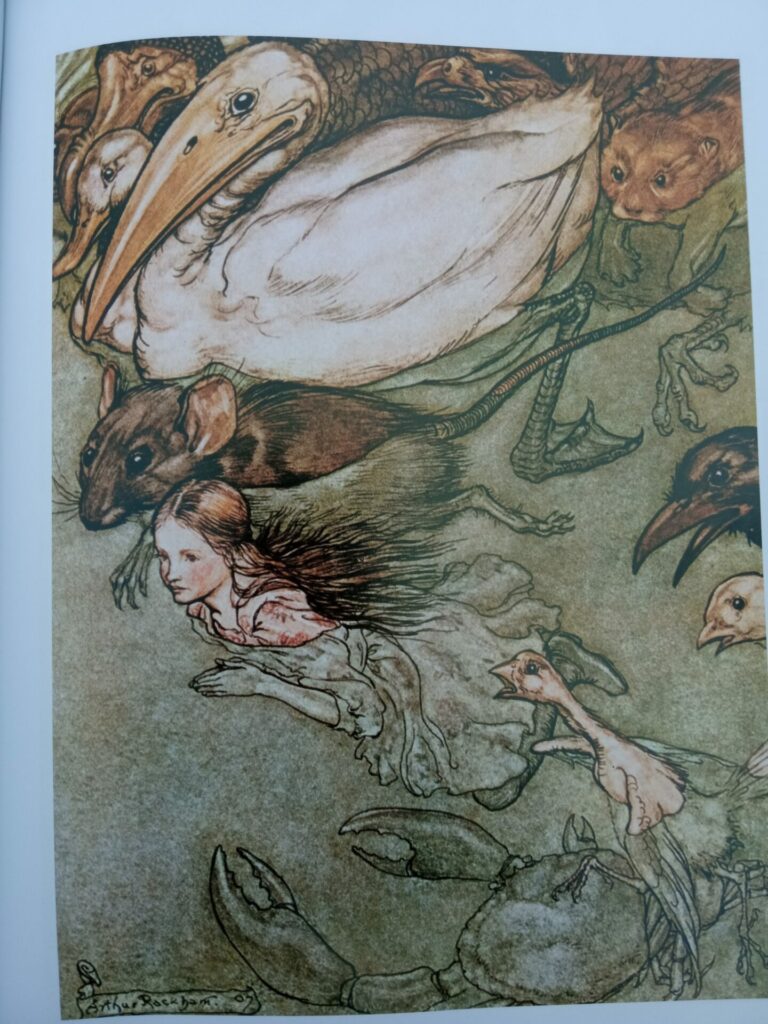

La petite sirène

Conte de Hans Christian Andersen, Version de Contesdefees.com. lllustrations de Ivan Âkovlevič Bilibin (1876-1942).

Il était une fois un roi qui avait six belles filles. Mais ce roi n’appartenait pas au monde des humains. Son royaume était sous la mer, dans un endroit reculé, où les poissons scintillaient comme de petits bijoux parmi les rochers escarpés et les récifs.

Le roi et les six princesses vivaient dans un palais merveilleux, construit de corail scintillant et de conques luisantes. La mère des filles était décédée, mais la grand-mère prenait grand soin de ses petites-filles.

La plus jeune des princesses était aussi la plus jolie. Ses longs cheveux se gonflaient comme un nuage doré et sa queue brillait d’étincelles vertes, bleues et argentées.

S’il y avait une chose que les princesses aimaient, c’était d’écouter leur grand-mère leur raconter des histoires du monde au-dessus de la mer.

– Là, leur disait la vieille femme, des êtres humains marchent avec des choses étranges appelées jambes. Et des poissons bizarres appelés oiseaux nagent dans les airs en agitant leurs longues nageoires.

Plus la vieille sirène parlait de ce monde mystérieux, plus la petite sirène voulait aller le voir.

– Quand tu auras quinze ans, promit la grand-mère, tu iras le voir.

Lorsque l’aînée des sœurs eut quinze ans, elle nagea jusqu’à la surface, et le lendemain, elle revint pour raconter les merveilles qu’elle avait vue.

-Il y a des villes éblouissantes de lumières et de rires humains, dit-elle. Il y a d’énormes navires, hauts comme des châteaux, qui sillonnent la mer au soleil.

Les princesses grandissaient et chaque année, l’une après l’autre, elles atteignaient toutes l’âge où elles pouvaient nager jusqu’au monde des humains. Elles revenaient et racontaient toutes des histoires étranges et belles. Enfin, la plus jeune des petites sirènes eut quinze ans et pu enfin réaliser son rêve comme ses sœurs.

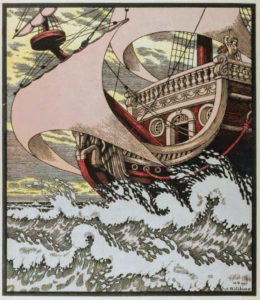

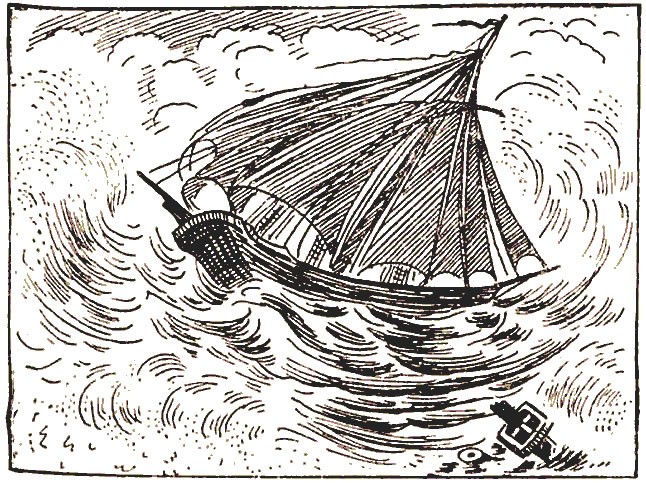

Quand elle monta à la surface pour la première fois, le soleil couchant peignait le ciel de rose et d’or. Près d’elle, un beau navire glissait lentement sur l’océan, car le vent était léger.

Alors que la petite sirène regardait le bateau, un beau prince sortit sur le pont pour contempler la mer. Il ne savait pas que la petite sirène le regardait, ne pouvant détacher ses yeux de son visage.

Il fit bientôt nuit, et bientôt le vent se renforça, et le navire commença à tanguer.

Une horrible tempête se leva, et arracha les voiles et le gréement, et de gigantesques vagues s’écrasèrent contre le pont et brisèrent la coque. Alors que le navire coulait, la petite sirène vit que le prince était en train de se noyer.

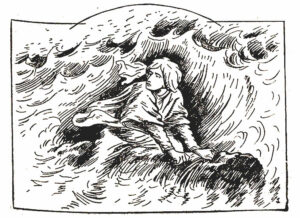

Elle le soutint et nagea avec précaution jusqu’au rivage le plus proche. Le matin, quand le vent se fut calmé et que le soleil se leva, la petite sirène resta là au bord de l’eau à veiller sur le prince endormi.

Peu de temps après, elle vit arriver un groupe de filles de la ville la plus proche qui venaient voir la mer. Quand elles atteignirent la plage où se trouvait le prince, il se réveilla et sourit tandis qu’elles l’aidaient à marcher. La petite sirène, cachée derrière un rocher, se sentit très triste, car elle avait peur de ne plus jamais le revoir.

Après ce jour, la petite sirène remontait souvent à la surface, car elle avait envie de revoir le prince. Elle contemplait son beau palais et pouvait parfois le voir se promener parmi ses courtisans. Elle devint de plus en plus triste, et un jour elle décida d’aller voir la sorcière de la mer et de lui demander conseil.

Cette sorcière vivait dans un endroit sombre et profond de l’océan, où les serpents marins semaient la terreur dans l’eau glacée. Voyant la petite sirène, la sorcière éclata de rire.

« Je sais pourquoi tu es ici ! » dit-elle. Tu veux te rendre dans le monde des humains pour voir ton prince. Tu veux que je transforme ta queue de sirène en jambes humaines, aussi laides soient-elles. Connais-tu le prix à payer ?

« Non, » murmura la princesse, « mais je donnerai tout pour devenir humaine. »

« Tu devras me donner ta voix, avec laquelle tu chantes si bien, » dit la sorcière. Alors je pourrai te transformer en humaine, avec d’affreuses jambes pour marcher. Mais rappelle-toi que si le prince ne t’aime pas de tout son cœur et ne te prend pas pour épouse, tu te transformeras en écume de mer et tu disparaîtras à jamais. Tu ne pourras plus rentrer chez ton père. « D’accord », dit la petite sirène. C’était déjà décidé.

Ensuite, la sorcière de la mer donna à boire une potion magique à la petite sirène. Pendant qu’elle buvait, une profonde tristesse l’envahit, car elle réalisait quel grand sacrifice elle était en train de faire. Lorsqu’elle remonta à la surface et nagea jusqu’au palais du prince, sa tristesse disparut dès qu’elle aperçut le jeune homme qu’elle aimait. Elle avait maintenant de belles jambes mais était incapable de parler car la sorcière lui avait bel et bien pris sa voix. Le prince voulut tout de suite recevoir la belle étrangère, et bien qu’elle ne puisse pas parler, il aimait sa compagnie et voulait que la jeune fille soit toujours à ses côtés.

Chaque jour, la petite sirène aimait davantage le jeune prince, mais elle réalisait qu’il n’avait pas l’intention de l’épouser. Il aimait pourtant sa compagnie et sentait qu’ils étaient unis par quelque chose.

-Tu me rappelles une jeune fille que j’ai connu autrefois, lui disait-il. Elle m’avait sauvé la vie, C’est la seule femme que je pourrais jamais aimer.

La pauvre petite sirène essayait de gesticuler et mimer mais elle ne n’arrivait pas à lui expliquer que cette fille était devant lui. Et elle ne savait pas écrire. Elle était vraiment malheureuse mais le destin semblait en avoir décidé ainsi.

Au bout de quelques mois, le roi et la reine pressèrent le prince de se trouver une fiancée. Après avoir refusé de nombreuses fois, il accepta finalement d’aller rencontrer la princesse d’un pays voisin. La petite sirène, bien sûr, monta à bord du navire royal avec lui, bien qu’elle en eût le cœur brisé.

Lorsque le prince mit le pied sur le rivage et rencontra la princesse voisine, il fut tellement fasciné par sa beauté qu’il se convainquit lui-même qu’elle était la fille qui l’avait sauvé du naufrage.

-C’est toi! s’exclama-t-il, ma sauveuse! J’ai retrouvé la fille que j’aimerai toute ma vie. Veux-tu m’épouser ?

Bientôt commencèrent les préparatifs du magnifique mariage, avec des milliers de fleurs, des robes de soie et des bijoux. Tout le monde était plein d’enthousiasme et criait de joie de voir un couple si heureux. Seule la petite sirène restait silencieuse et de ses yeux, pour la première fois, tombèrent des larmes que personne ne vit.

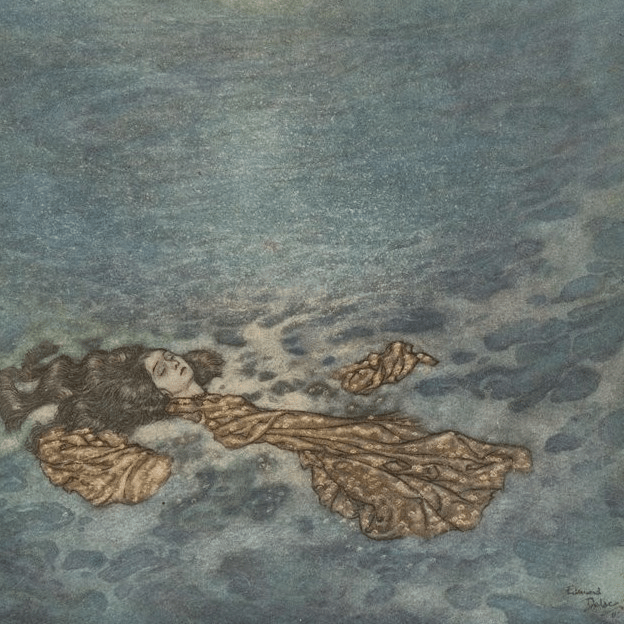

Cette nuit-là, lorsque le prince et sa femme se rendirent dans leur cabine sur le navire royal, la petite sirène se tenait sur le pont, fixant l’eau sombre. À l’aube, elle se transformerait en écume et ne pourrait plus jamais voir, entendre ou aimer.

Mais à ce moment-là, ses sœurs montèrent à la surface de la mer. Leurs cheveux étaient coupés presque à ras.

« Nous avons donné nos cheveux à la sorcière de la mer, » dirent-elles, « en échange de ce couteau. Si tu tues le prince avec ce couteau pendant la nuit, tu seras libérée du charme et tu pourras revenir au royaume de la mer avec nous. »

La petite sirène prit le couteau, mais lorsqu’elle se retrouva à côté du prince endormi, elle réalisa qu’elle ne pourrait jamais lui faire de mal. En pleurant, elle lança le couteau et se jeta à la mer.

Mais à sa grande surprise, la petite sirène ne se transforma pas en écume, mais elle se mit à flotter dans les airs; le bateau s’éloignait rapidement. Autour d’elle, elle aperçut de merveilleuses créatures de lumière dorée.

« Nous sommes les filles de l’air, lui dirent-elles. Nous sommes heureuses en faisant du bien autour de nous. Maintenant que tu es l’une des nôtres, petite sirène, tu pourras enfin être heureuse.”

Alors la petite sirène regarda une dernière fois vers le soleil, contempla le prince et sa femme, qui étaient sur le pont du navire, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit.

Le vilain petit canard

Conte de Hans Christian Andersen. Traduction originale de 1862. Illustrations de Bertall, Job.

Que la campagne était belle ! On était au milieu de l’été ; les blés agitaient des épis d’un jaune magnifique, l’avoine était verte, et dans les prairies le foin s’élevait en monceaux odorants ; la cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges, en bavardant de l’égyptien, langue qu’elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prairies s’étendaient de grandes forêts coupées de lacs profonds.

Oui vraiment, la campagne était bien belle. Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux domaine entouré de larges fossés, et de grandes feuilles de bardane descendaient du mur jusques dans l’eau ; elles étaient si hautes que les petits enfants pouvaient se cacher dessous, et qu’au milieu d’elles on pouvait trouver une solitude aussi sauvage qu’au centre de la forêt. Dans une de ces retraites une cane avait établi son nid et couvait ses œufs ; il lui tardait bien de voir ses petits éclore. Elle ne recevait guère de visites ; car les autres aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle.

Enfin les œufs commencèrent à crever les uns après les autres ; on entendait « pi-pip ; » c’étaient les petits canards qui vivaient et tendaient leur cou au dehors.

« Rap-rap, » dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu’ils pouvaient.

Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes, et la mère les laissa faire ; car le vert réjouit les yeux.

« Que le monde est grand ? dirent les petits nouveau-nés à l’endroit même où ils se trouvèrent au sortir de leur œuf.

— Vous croyez donc que le monde finit là ? dit la mère. Oh ! non, il s’étend bien plus loin, de l’autre côté du jardin, jusque dans les champs du curé ; mais je n’y suis jamais allée. Êtes-vous tous là ? continua-t-elle en se levant. Non, le plus gros œuf n’a pas bougé : Dieu ! que cela dure longtemps ! J’en ai assez. »

Et elle se mit à couver, mais d’un air contrarié.

« Eh bien ! comment cela va-t-il ? dit une vieille cane qui était venue lui rendre visite.

— Il n’y a plus que celui-là que j’ai toutes les peines du monde à faire crever. Regardez un peu les autres : ne trouvez-vous pas que ce sont les plus gentils petits canards qu’on ait jamais vus ? ils ressemblent tous d’une manière étonnante à leur père ; mais le coquin ne vient pas même me voir.

— Montrez-moi un peu cet œuf qui ne veut pas crever, dit la vieille. Ah ! vous pouvez me croire, c’est un œuf de dinde. Moi aussi j’ai été trompée une fois comme vous, et j’ai eu toute la peine possible avec le petit ; car tous ces êtres-là ont affreusement peur de l’eau. Je ne pouvais parvenir à l’y faire entrer. J’avais beau le happer et barboter devant lui, rien n’y faisait. Que je le regarde encore : oui, c’est bien certainement un œuf de dinde. Laissez-le là, et apprenez plutôt aux autres enfants à nager.

— Non, puisque j’ai déjà perdu tant de temps, je puis bien rester à couver un jour ou deux de plus, répondit la cane.

— Comme vous voudrez, » répliqua la vieille ; elle s’en alla.

Enfin le gros œuf creva. « Pi-pip, » fit le petit, et il sortit. Comme il était grand et vilain ! La cane le regarda et dit : « Quel énorme caneton. Il ne ressemble à aucun de nous. Serait-ce vraiment un dindon ? ce sera facile à voir : il faut qu’il aille à l’eau, quand je devrais l’y traîner. »

Le lendemain, il faisait un temps magnifique : le soleil rayonnait sur toutes les vertes bardanes ; la mère des canards se rendit avec toute sa famille au fossé. « Platsh ! » et elle sauta dans l’eau. « Rap-rap, » dit-elle ensuite, et chacun des petits plongea l’un après l’autre ; et l’eau se referma sur les têtes. Mais bientôt ils reparurent et nagèrent avec rapidité. Les jambes allaient toutes seules, et tous se réjouissaient dans l’eau, même le vilain grand caneton gris.

« Ce n’est pas un dindon, dit-elle. Comme il se sert habilement de ses jambes, et comme il se tient droit ! C’est mon enfant aussi : il n’est pas si laid, lorsqu’on le regarde de près. Rap-rap ! Venez maintenant avec moi : je vais vous faire faire votre entrée dans le monde et vous présenter dans la cour des canards. Seulement ne vous éloignez pas de moi, pour qu’on ne marche pas sur vous, et prenez bien garde au chat. »

Ils entrèrent tous dans la cour des canards.

Quel bruit on y faisait ! Deux familles s’y disputaient une tête d’anguille, et à la fin ce fut le chat qui l’emporta.

« Vous voyez comme les choses se passent dans le monde, » dit la cane en aiguisant son bec ; car elle aussi aurait bien voulu avoir la tête d’anguille. « Maintenant, remuez les jambes, continua-t-elle ; tenez-vous bien ensemble et saluez le vieux canard là-bas. C’est le plus distingué de tous ceux qui se trouvent ici. Il est de race espagnole, c’est pour cela qu’il est si gros, et remarquez bien ce ruban rouge autour de sa jambe : c’est quelque chose de magnifique, et la plus grande distinction qu’on puisse accorder à un canard. Cela signifie qu’on ne veut pas le perdre, et qu’il doit être remarqué par les animaux comme par les hommes. Allons, tenez-vous bien ; non, ne mettez pas les pieds en dedans : un caneton bien élevé écarte les pieds avec soin ; regardez comme je les mets en dehors. Inclinez-vous et dites : « Rap ! »

Ils obéirent, et les autres canards qui les entouraient les regardaient et disaient tout haut : « Voyez un peu ; en voilà encore d’autres, comme si nous n’étions pas déjà assez. Fi, fi donc ! Qu’est-ce que ce canet-là ? Nous n’en voulons pas. »

Et aussitôt un grand canard vola de son côté, se jeta sur lui et le mordit au cou.

« Laissez-le donc, dit la mère, il ne fait de mal à personne.

— D’accord ; mais il est si grand et si drôle, dit l’agresseur, qu’il a besoin d’être battu.

— Vous avez là de beaux enfants, la mère, dit le vieux canard au ruban rouge. Ils sont tous gentils, excepté celui-là ; il n’est pas bien venu : je voudrais que vous pussiez le refaire.

— C’est impossible, dit la mère cane. Il n’est pas beau, c’est vrai ; mais il a un si bon caractère ! et il nage dans la perfection : oui, j’oserais même dire mieux que tous les autres. Je pense qu’il grandira joliment et qu’avec le temps il se formera. Il est resté trop longtemps dans l’œuf, et c’est pourquoi il n’est pas très-bien fait. »

Tandis qu’elle parlait ainsi, elle le tirait doucement par le cou, et lissait son plumage. « Du reste, c’est un canard, et la beauté ne lui importe pas tant. Je crois qu’il deviendra fort et qu’il fera son chemin dans le monde. Enfin, les autres sont gentils ; maintenant, mes enfants, faites comme si vous étiez à la maison et si vous trouvez une tête d’anguille, apportez-la-moi. »

Et ils firent comme s’ils étaient à la maison.

Mais le pauvre canet qui était sorti du dernier œuf fut, pour sa laideur, mordu, poussé et bafoué, non-seulement par les canards, mais aussi par les poulets.

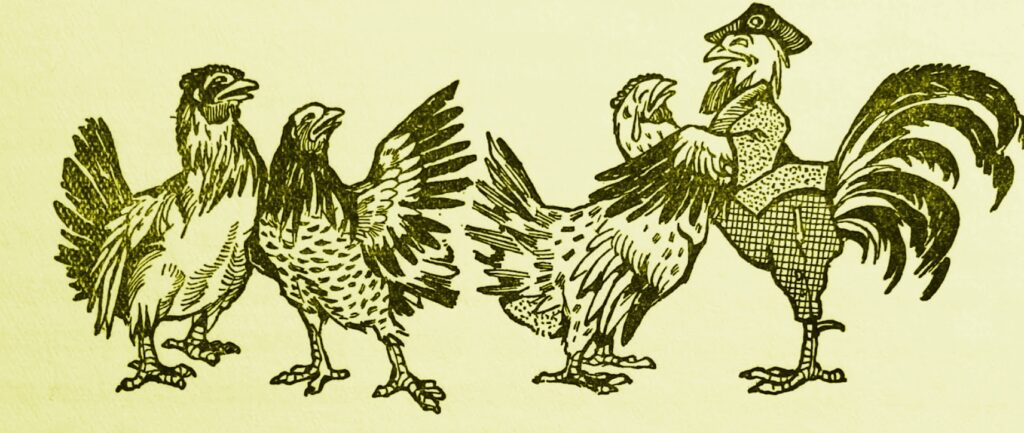

« Il est trop grand, » disaient-ils tous, et le coq d’Inde qui était venu au monde avec des éperons et qui se croyait empereur, se gonfla comme un bâtiment toutes voiles dehors, et marcha droit sur lui en grande fureur et rouge jusqu’aux yeux. Le pauvre canet ne savait s’il devait s’arrêter ou marcher : il eut bien du chagrin d’être si laid et d’être bafoué par tous les canards de la cour.

Voilà ce qui se passa dès le premier jour, et les choses allèrent toujours de pis en pis. Le pauvre canet fut chassé de partout : ses sœurs mêmes étaient méchantes avec lui et répétaient continuellement : « Que ce serait bien fait si le chat t’emportait, vilaine créature ! » Et la mère disait : « Je voudrais que tu fusses bien loin. » Les canards le mordaient, les poulets le battaient, et la bonne qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied.

Alors il se sauva et prit son vol par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s’envolèrent de frayeur. « Et tout cela, parce que je suis vilain, » pensa le caneton. Il ferma les yeux et continua son chemin. Il arriva ainsi au grand marécage qu’habitaient les canards sauvages. Il s’y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué.

Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils aperçurent leur nouveau camarade.

« Qu’est-ce que c’est que cela ? » dirent-ils : le canet se tourna de tous côtés et salua avec toute la grâce possible.

« Tu peux te flatter d’être énormément laid ! dirent les canards sauvages ; mais cela nous est égal, pourvu que tu n’épouses personne de notre famille. »

Le malheureux ! est-ce qu’il pensait à se marier, lui qui ne demandait que la permission de coucher dans les roseaux et de boire de l’eau du marécage ?

Il passa ainsi deux journées. Alors arrivèrent dans cet endroit deux jars sauvages. Ils n’avaient pas encore beaucoup vécu ; aussi étaient-ils très-insolents.

« Écoute, camarade, dirent ces nouveaux venus ; tu es si vilain que nous serions contents de t’avoir avec nous. Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau de passage ? Ici tout près, dans l’autre marécage, il y a des oies sauvages charmantes, presque toutes demoiselles, et qui savent bien chanter. Qui sait si tu n’y trouverais pas le bonheur, malgré ta laideur affreuse ! »

Tout à coup on entendit « pif, paf ! » et les deux jars sauvages tombèrent morts dans les roseaux, et l’eau devint rouge comme du sang.

« Pif, paf ! » et des troupes d’oies sauvages s’envolèrent des roseaux. Et on entendit encore des coups de fusil. C’était une grande chasse ; les chasseurs s’étaient couchés tout autour du marais ; quelques-uns s’étaient même postés sur des branches d’arbres qui s’avançaient au-dessus des joncs. Une vapeur bleue semblable à de petite nuages sortait des arbres sombres et s’étendait sur l’eau ; puis les chiens arrivèrent au marécage : « platsh, platsh ; » et les joncs et les roseaux se courbaient de tous côtés. Quelle épouvante pour le pauvre caneton ! il plia la tête pour la cacher sous son aile ; mais en même temps il aperçut devant lui un grand chien terrible : sa langue pendait hors de sa gueule, et ses yeux farouches étincelaient de cruauté. Le chien tourna la gueule vers le caneton, lui montra ses dents pointues et, « platsh, platsh, » il alla plus loin sans le toucher.

« Dieu merci ! soupira le canard ; je suis si vilain que le chien lui-même dédaigne de me mordre ! »

Et il resta ainsi en silence, pendant que le plomb sifflait à travers les joncs et que les coups de fusil se succédaient sans relâche.

Vers la fin de la journée seulement, le bruit cessa ; mais le pauvre petit n’osa pas encore se lever. Il attendit quelques heures, regarda autour de lui, et se sauva du marais aussi vite qu’il put. Il passa au-dessus des champs et des prairies ; une tempête furieuse l’empêcha d’avancer.

Sur le soir, il arriva à une misérable cabane de paysan, si vieille et si ruinée qu’elle ne savait pas de quel côté tomber : aussi restait-elle debout. La tempête soufflait si fort autour du caneton qu’il fut obligé de s’arrêter et de s’accrocher à la cabane : tout allait de mal en pis.

Alors il remarqua qu’une porte avait quitté ses gonds et lui permettait, par une petite ouverture, de pénétrer dans l’intérieur : c’est ce qu’il fit.

Là demeurait une vieille femme avec son matou et avec sa poule ; et le matou, qu’elle appelait son petit-fils, savait arrondir le dos et filer son rouet : il savait même lancer des étincelles, pourvu qu’on lui frottât convenablement le dos à rebrousse-poil. La poule avait des jambes fort courtes, ce qui lui avait valu le nom de Courte-Jambe. Elle pondait des œufs excellents, et la bonne femme l’aimait comme une fille.

Le lendemain on s’aperçut de la présence du caneton étranger. Le matou commença à gronder, et la poule à glousser.

« Qu’y a-t-il ? » dit la femme en regardant autour d’elle. Mais, comme elle avait la vue basse, elle crut que c’était une grosse cane qui s’était égarée. « Voilà une bonne prise, dit-elle : j’aurai maintenant des œufs de cane. Pourvu que ce ne soit pas un canard ! Enfin, nous verrons. »

Elle attendit pendant trois semaines ; mais les œufs ne vinrent pas. Dans cette maison, le matou était le maître et la poule la maîtresse ; aussi ils avaient l’habitude de dire : « Nous et le monde ; » car ils croyaient faire à eux seuls la moitié et même la meilleure moitié du monde. Le caneton se permit de penser que l’on pouvait avoir un autre avis ; mais cela fâcha la poule.

« Sais-tu pondre des œufs ? demanda-t-elle.

— Non.

— Eh bien ! alors, tu auras la bonté de te taire. »

Et le matou le questionna à son tour : « Sais-tu faire le gros dos ? sais-tu filer ton rouet et faire jaillir des étincelles ?

— Non.

— Alors tu n’as pas le droit d’exprimer une opinion, quand les gens raisonnables causent ensemble. »

Et le caneton se coucha tristement dans un coin ; mais tout à coup un air vif et la lumière du soleil pénétrèrent dans la chambre, et cela lui donna une si grande envie de nager dans l’eau qu’il ne put s’empêcher d’en parler à la poule.

« Qu’est-ce donc ? dit-elle. Tu n’as rien à faire, et voilà qu’il te prend des fantaisies. Ponds des œufs ou fais ron-ron, et ces caprices te passeront.

— C’est pourtant bien joli de nager sur l’eau, dit le petit canard ; quel bonheur de la sentir se refermer sur sa tête et de plonger jusqu’au fond !

— Ce doit être un grand plaisir, en effet ! répondit la poule. Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu à Minet, qui est l’être le plus raisonnable que je connaisse, s’il aime à nager ou à plonger dans l’eau. Demande même à notre vieille maîtresse : personne dans le monde n’est plus expérimenté ; crois-tu qu’elle ait envie de nager et de sentir l’eau se refermer sur sa tête ?

— Vous ne me comprenez pas.

— Nous ne te comprenons pas ? mais qui te comprendrait donc ? Te croirais-tu plus instruit que Minet et notre maîtresse ?

— Je ne veux pas parler de moi.

— Ne t’en fais pas accroire, enfant, mais remercie plutôt le créateur de tout le bien dont il t’a comblé. Tu es arrivé dans une chambre bien chaude, tu as trouvé une société dont tu pourrais profiter, et tu te mets à raisonner jusqu’à te rendre insupportable. Ce n’est vraiment pas un plaisir de vivre avec toi. Crois-moi, je te veux du bien ; je te dis sans doute des choses désagréables ; mais c’est à cela que l’on reconnaît ses véritables amis. Suis mes conseils, et tâche de pondre des œufs ou de faire ron-ron.

— Je crois qu’il me sera plus avantageux de faire mon tour dans le monde, répondit le canard.

— Comme tu voudras, » dit le poulet.

Et le canard s’en alla nager et se plonger dans l’eau ; mais tous les animaux le méprisèrent à cause de sa laideur.

L’automne arriva, les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes : le vent les saisit et les fit voltiger. En haut, dans les airs, il faisait bien froid ; des nuages lourds pendaient, chargés de grêle et de neige. Sur la haie le corbeau croassait tant il était gelé : rien que d’y penser, on grelottait. Le pauvre caneton n’était, en vérité, pas à son aise.

Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons ; le canet n’en avait jamais vu de semblables : ils étaient d’une blancheur éblouissante, ils avaient le cou long et souple. C’étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier : ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut, si haut, que le vilain petit canard en était étrangement affecté ; il tourna dans l’eau comme une roue, il dressa le cou et le tendit en l’air vers les cygnes voyageurs, et poussa un cri si perçant et si singulier qu’il se fit peur à lui-même. Il lui était impossible d’oublier ces oiseaux magnifiques et heureux ; aussitôt qu’il cessa de les apercevoir, il plongea jusqu’au fond, et, lorsqu’il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait comment s’appelaient ces oiseaux, ni où ils allaient ; mais cependant il les aimait comme il n’avait encore aimé personne. Il n’en était pas jaloux ; car comment aurait-il pu avoir l’idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite ? Il aurait été trop heureux, si les canards avaient consenti à le supporter, le pauvre être si vilain !

Et l’hiver devint bien froid, bien froid ; le caneton nageait toujours à la surface de l’eau pour l’empêcher de se prendre tout à fait ; mais chaque nuit le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu’on entendait la glace craquer ; le canet était obligé d’agiter continuellement les jambes pour que le trou ne se fermât pas autour de lui. Mais enfin il se sentit épuisé de fatigue ; il ne remuait plus et fut saisi par la glace.

Le lendemain matin, un paysan vint sur le bord et vit ce qui se passait ; il s’avança, rompit la glace et emporta le canard chez lui pour le donner à sa femme. Là, il revint à la vie.

Les enfants voulurent jouer avec lui ; mais le caneton, persuadé qu’ils allaient lui faire du mal, se jeta de peur au milieu du pot au lait, si bien que le lait rejaillit dans la chambre. La femme frappa ses mains l’une contre l’autre de colère, et lui, tout effrayé, se réfugia dans la baratte, et de là dans la huche à farine, puis de là prit son vol au dehors.

Dieu ! quel spectacle ! la femme criait, courait après lui, et voulait le battre avec les pincettes ; les enfants s’élancèrent sur le tas de fumier pour attraper le caneton. Ils riaient et poussaient des cris : ce fut un grand bonheur pour lui d’avoir trouvé la porte ouverte et de pouvoir ensuite se glisser entre des branches, dans la neige ; il s’y blottit tout épuisé.

Il serait trop triste de raconter toute sa misère et toutes les souffrances qu’il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux.

Il était couché dans le marécage entre les joncs, lorsqu’un jour le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Les alouettes chantaient. Il faisait un printemps délicieux.

Alors tout à coup le caneton put se confier à ses ailes, qui battaient l’air avec plus de vigueur qu’autrefois, assez fortes pour le transporter au loin. Et bientôt il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en pleine floraison, où le sureau répandait son parfum et penchait ses longues branches vertes jusqu’aux fossés. Comme tout était beau dans cet endroit ! Comme tout respirait le printemps !

Et des profondeurs du bois sortirent trois cygnes blancs et magnifiques.

Ils battaient des ailes et nagèrent sur l’eau. Le canet connaissait ces beaux oiseaux : il fut saisi d’une tristesse indicible.

« Je veux aller les trouver, ces oiseaux royaux ; ils me tueront, pour avoir osé, moi, si vilain, m’approcher d’eux ; mais cela m’est égal ; mieux vaut être tué par eux que d’être mordu par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour, et que de souffrir les misères de l’hiver. »

Il s’élança dans l’eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l’aperçurent et se précipitèrent vers lui les plumes soulevées. « Tuez-moi, » dit le pauvre animal ; et, penchant la tête vers la surface de l’eau, il attendait la mort.

Mais que vit-il dans l’eau transparente ? Il vit sa propre image au-dessous de lui : ce n’était plus un oiseau mal fait, d’un gris noir, vilain et dégoûtant, il était lui-même un cygne !

Il n’y a pas de mal à être né dans une basse-cour lorsqu’on sort d’un œuf de cygne.

Maintenant il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins ; maintenant pour la première fois il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l’entourait, et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec.

De petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l’eau, et le plus petit d’entre eux s’écria : « En voilà un nouveau ! » et les autres enfants poussèrent des cris de joie : « Oui, oui ! c’est vrai ; il y en a encore un nouveau. » Et ils dansaient sur les bords, puis battaient des mains ; et ils coururent à leur père et à leur mère, et revinrent encore jeter du pain et du gâteau, et ils dirent tous : « Le nouveau est le plus beau ! Qu’il est jeune ! qu’il est superbe ! »

Et les vieux cygnes s’inclinèrent devant lui.

Alors, il se sentit honteux, et cacha sa tête sous son aile ; il ne savait comment se tenir, car c’était pour lui trop de bonheur. Mais il n’était pas fier. Un bon cœur ne le devient jamais. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout, et voilà qu’il les entendait tous dire qu’il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux ! Et le sureau même inclinait ses branches vers lui, et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante ! Alors ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa, et il s’écria de tout son cœur : « Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur, pendant que je n’étais qu’un vilain petit canard. »

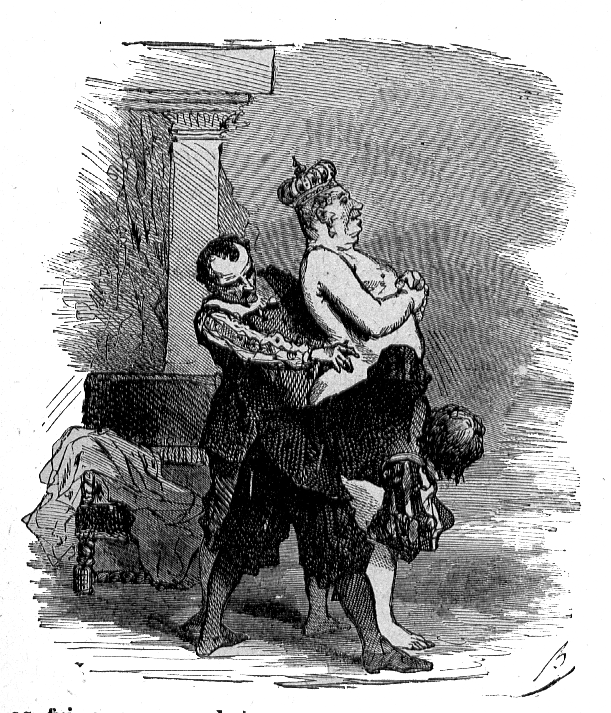

Les habits neufs de l’empereur

Il y a très longtemps, vivait un empereur qui aimait plus que tout les habits neufs, à tel point qu’il dépensait toute sa fortune dans sa garde-robe. Il ne se souciait pas des parades militaires, ni du théâtre, ni de ses promenades dans les bois, sauf si cela lui permettait d’exhiber ses vêtements neufs. Il avait un costume pour chaque heure de chaque jour de la semaine et tandis qu’on dit habituellement d’un roi qu’il est au conseil, on disait toujours de lui : « L’empereur est dans sa garde-robe ! »

Dans la grande ville où il habitait, la vie était gaie et chaque jour beaucoup d’étrangers arrivaient. Un jour, arrivèrent deux escrocs qui affirmèrent être tisserands et être capables de pouvoir tisser la plus belle étoffe que l’on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le motif seraient exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui en seraient confectionnés posséderaient l’étonnante propriété d’être invisibles aux yeux des idiots et des incompétents.

« Quels vêtements merveilleux ceux doivent être », se dit l’empereur. « Si j’en avais de pareils, je pourrais découvrir qui, de mes sujets, ne sied pas à ses fonctions et départager les intelligents des imbéciles ! Je dois sur le champ me faire tisser cette étoffe ! » Il donna aux deux escrocs une avance sur leur travail et ceux-ci se mirent à l’ouvrage.

Ils installèrent deux métiers à tisser, mais ils firent semblant de travailler car il n’y avait absolument aucun fil sur le métier. Ils demandèrent la soie la plus fine et l’or le plus précieux qu’ils prirent pour eux et restèrent sur leurs métiers vides jusqu’à bien tard dans la nuit.

« Je voudrais bien savoir où ils en sont avec l’étoffe ! », se dit l’empereur. Mais il se sentait mal à l’aise à l’idée qu’elle soit invisible aux yeux de ceux qui sont sots ou mal dans leur fonction. Il se dit qu’il n’avait rien à craindre pour lui-même, mais préféra envoyer quelqu’un d’autre pour voir comment cela se passait. La rumeur faisant son travail, chacun dans la ville connaissait maintenant les qualités exceptionnelles de l’étoffe et tous étaient impatients de savoir si leur voisin était inapte ou idiot.

« Je vais envoyer mon vieux et honnête ministre auprès des tisserands », se dit l’empereur. « Il est le mieux à même de juger de l’allure de l’étoffe; il est d’une grande intelligence et personne ne fait mieux son travail que lui ! »

Le vieux et bon ministre alla donc dans l’atelier où les deux escrocs étaient assis, travaillant sur leurs métiers vides. Que Dieu nous garde ! », pensa le ministre en écarquillant les yeux. « Je ne vois rien du tout ! » Mais il se garda bien de le dire.

Les deux escrocs l’invitèrent à s’approcher et lui demandèrent si ce n’étaient pas là en effet un joli motif et de magnifiques couleurs. Puis, ils lui montrèrent un métier vide. Le pauvre vieux ministre écarquilla encore plus les yeux, mais il ne vit toujours rien, puisqu’il n’y avait rien. « Mon Dieu, pensa-t-il, serais-je sot ? Je ne l’aurais jamais cru et personne ne doit le savoir ! Serais-je un incompétent ? Non, il ne faut surtout pas que je raconte que je ne peux pas voir l’étoffe. »

« Eh bien, qu’en dites-vous ? », demanda l’un des tisserands.

« Oh, c’est ravissant, tout ce qu’il y a de plus joli ! », répondit le vieux ministre, en regardant au travers de ses lunettes. « Ces motifs et ces couleurs ! Je ne manquerai pas de dire à l’empereur que tout cela me plaît beaucoup ! »

« Nous nous en réjouissons ! », dirent les deux tisserands. Puis, ils décrivirent les couleurs et discutèrent du motif. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir lui-même en parler lorsqu’il serait de retour auprès de l’empereur; et c’est ce qu’il fit.

Les deux escrocs exigèrent encore plus d’argent, plus de soie et plus d’or pour leur tissage. Ils mettaient tout dans leurs poches et rien sur les métiers; mais ils continuèrent, comme ils l’avaient fait jusqu’ici, à faire semblant de travailler.

L’empereur envoya bientôt un autre fonctionnaire de confiance pour voir où en était le travail et quand l’étoffe serait bientôt prête. Il arriva à cet homme ce qui était arrivé au ministre : il regarda et regarda encore, mais comme il n’y avait rien sur le métier, il ne put rien y voir.

« N’est-ce pas là un magnifique morceau d’étoffe ? », lui demandèrent les deux escrocs en lui montrant et lui expliquant les splendides motifs qui n’existaient tout simplement pas.

« Je ne suis pas sot, se dit le fonctionnaire; ce serait donc que je ne conviens pas à mes fonctions ? Ce serait plutôt étrange, mais je ne dois pas le laisser paraître ! » Et il fit l’éloge de l’étoffe, qu’il n’avait pas vue, puis il exprima la joie que lui procuraient les couleurs et le merveilleux motif. « Oui, c’est tout-à-fait merveilleux ! », dit-il à l’empereur.

Dans la ville, tout le monde parlait de la magnifique étoffe, et l’empereur voulu la voir de ses propres yeux tandis qu’elle se trouvait encore sur le métier. Accompagné de toute une foule de dignitaires, dont le ministre et le fonctionnaire, il alla chez les deux escrocs, lesquels s’affairaient à tisser sans le moindre fil.

« N’est-ce pas magnifique ? », dirent les deux fonctionnaires qui étaient déjà venus. « Que Votre Majesté admire les motifs et les couleurs ! » Puis, ils montrèrent du doigt un métier vide, s’imaginant que les autres pouvaient y voir quelque chose.

« Comment !, pensa l’Empereur, mais je ne vois rien ! C’est affreux ! Serais-je sot ? Ne serais-je pas fait pour être empereur ? Ce serait bien la chose la plus terrible qui puisse jamais m’arriver. »

« Magnifique, ravissant, parfait, dit-il finalement, je donne ma plus haute approbation ! » Il hocha la tête, en signe de satisfaction, et contempla le métier vide; mais il se garda bien de dire qu’il ne voyait rien. Tous les membres de la suite qui l’avaient accompagné regardèrent et regardèrent encore; mais comme pour tous les autres, rien ne leur apparût et tous dirent comme l’empereur : « C’est véritablement très beau ! » Puis ils conseillèrent à l’Empereur de porter ces magnifiques vêtements pour la première fois à l’occasion d’une grande fête qui devrait avoir lieu très bientôt.

Merveilleux était le mot que l’on entendait sur toutes les lèvres, et tous semblaient se réjouir. L’empereur décora chacun des escrocs d’une croix de chevalier qu’ils mirent à leur boutonnière et il leur donna le titre de gentilshommes tisserands.

La nuit qui précéda le matin de la fête, les escrocs restèrent à travailler avec seize chandelles. Tous les gens pouvaient se rendre compte du mal qu’ils se donnaient pour terminer les habits de l’empereur. Les tisserands firent semblant d’enlever l’étoffe de sur le métier, coupèrent dans l’air avec de gros ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fils et dirent finalement : « Voyez, les habits neufs de l’empereur sont à présent terminés ! »

« Voyez, Majesté, voici le pantalon, voilà la veste, voilà le manteau ! » et ainsi de suite. « C’est aussi léger qu’une toile d’araignée; on croirait presque qu’on n’a rien sur le corps, mais c’est là toute la beauté de la chose ! »

« Oui, oui ! », dirent tous les courtisans, mais ils ne pouvaient rien voir, puisqu’il n’y avait rien.

« Votre Majesté Impériale veut-elle avoir l’insigne bonté d’ôter ses vêtements afin que nous puissions lui mettre les nouveaux, là, devant le grands miroir ! »

L’empereur enleva tous ses beaux vêtements et les escrocs firent comme s’ils lui enfilaient chacune des pièces du nouvel habit qui, apparemment, venait tout juste d’être cousu. L’empereur se tourna et se retourna devant le miroir.

« Dieu ! comme cela vous va bien. Quels dessins, quelles couleurs », s’exclamait tout le monde.

« Ceux qui doivent porter le paravent au-dessus de Votre Majesté ouvrant la procession sont arrivés », dit le maître des cérémonies.

« Je suis prêt », dit l’empereur. « Est-ce que cela me va bien ? » Et il en se tourna encore une fois devant le miroir, car il devait faire semblant de bien contempler son costume.